SEO

GoogleのAIモード(AI Mode)対策方法は?SEOはどうなる?

- 最終更新日:

Google検索にAIモード(AI Mode)が搭載され、Google検索は大きく変化しています。これによりSEOの激変は不可避です。

AI検索対策はLLMOと呼ばれます。ChatGPTなどありますが、AIモードはLLMOの対象とする媒体の本丸になる可能性が高いと言えます。

この記事では、AIモードの概要と、対策方法についてご紹介します。

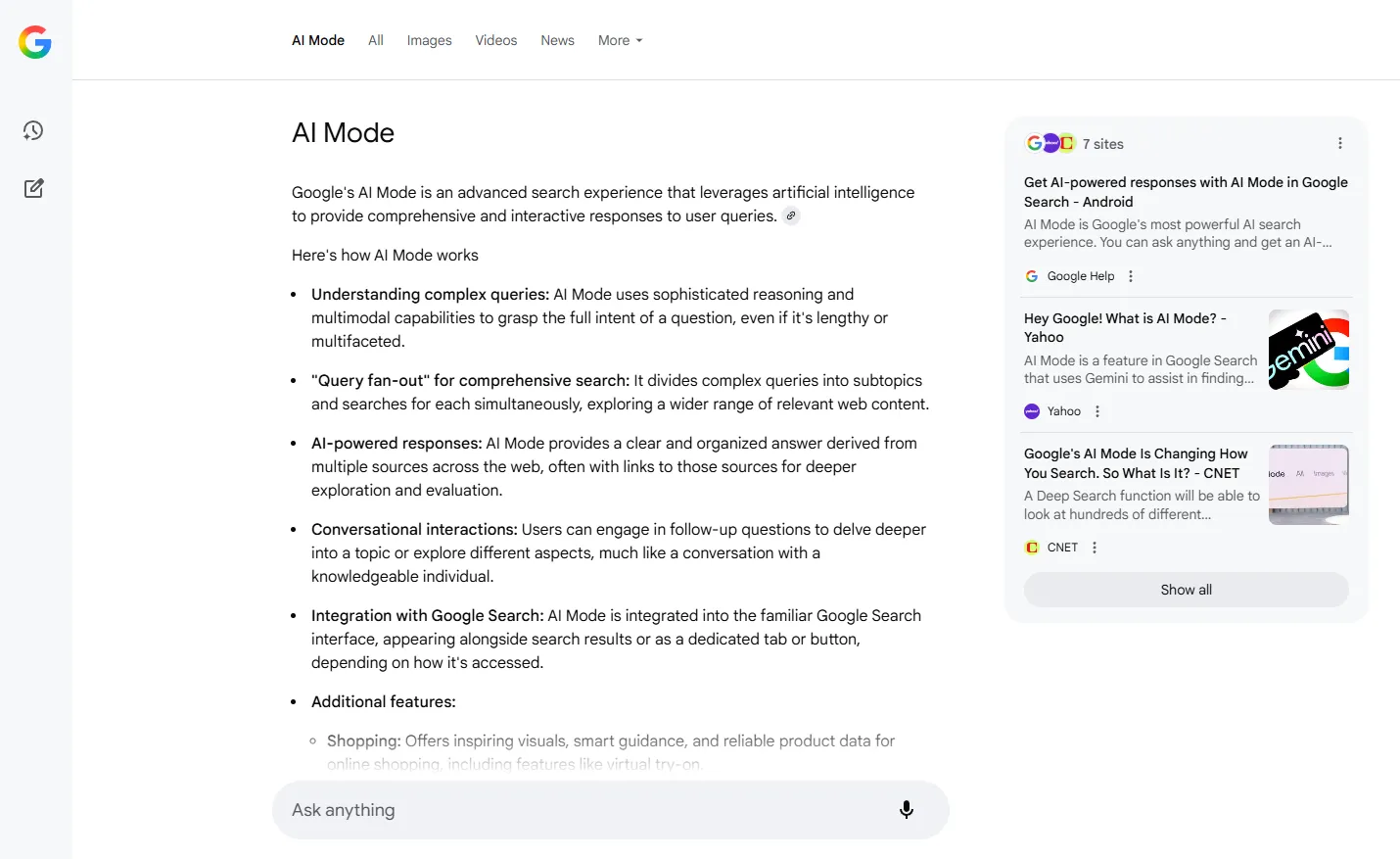

AIモード(AI Mode)とは?

AIモード(AI Mode)は、Google検索において生成AIとの対話により検索を進めていくUI(ユーザーインタフェース)のことです。以下に日本に上陸するまでの経緯を示します。

| 2025年3月5日 | Googleから初めてAI Modeの発表がされる。 Expanding AI Overviews and introducing AI Mode この段階では利用申請した一部のユーザーのみに公開。 |

|---|---|

| 2025年5月20日 | Google I/Oで大々的に発表が行われ、米国向けに正式リリース。ログインしていない状態でも表示されるようになる。 AI in Search: Going beyond information to intelligence |

| 2025年7月8日 | インド向けに正式リリース。 Google Search: Introducing AI Mode in India |

| 2025年9月9日 | 日本語、インドネシア語、韓国語、ヒンディー語、ポルトガル語(ブラジル語)に対応。 https://blog.google/intl/ja-jp/products/explore-get-answers/ai-mode-search/ |

AIモード発表から正式リリースまでのスピードからみて、この記事で私は日本への上陸を2025年8月と予想してました。それよりも少しだけ遅かったですが、大体当たった形です。

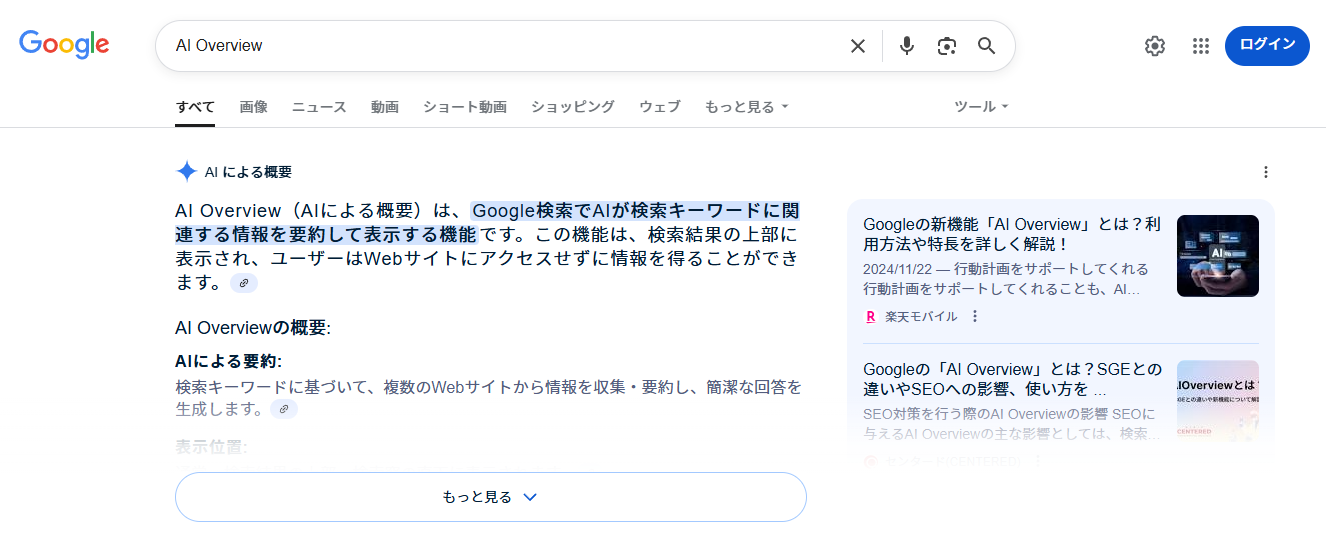

なお、AIモードとAI Overviewsは別のものです。AI Overviewsは従来の検索結果画面にAIによる概要が示されるのに対して、AIモードは従来モードとは別タブで表示されます。

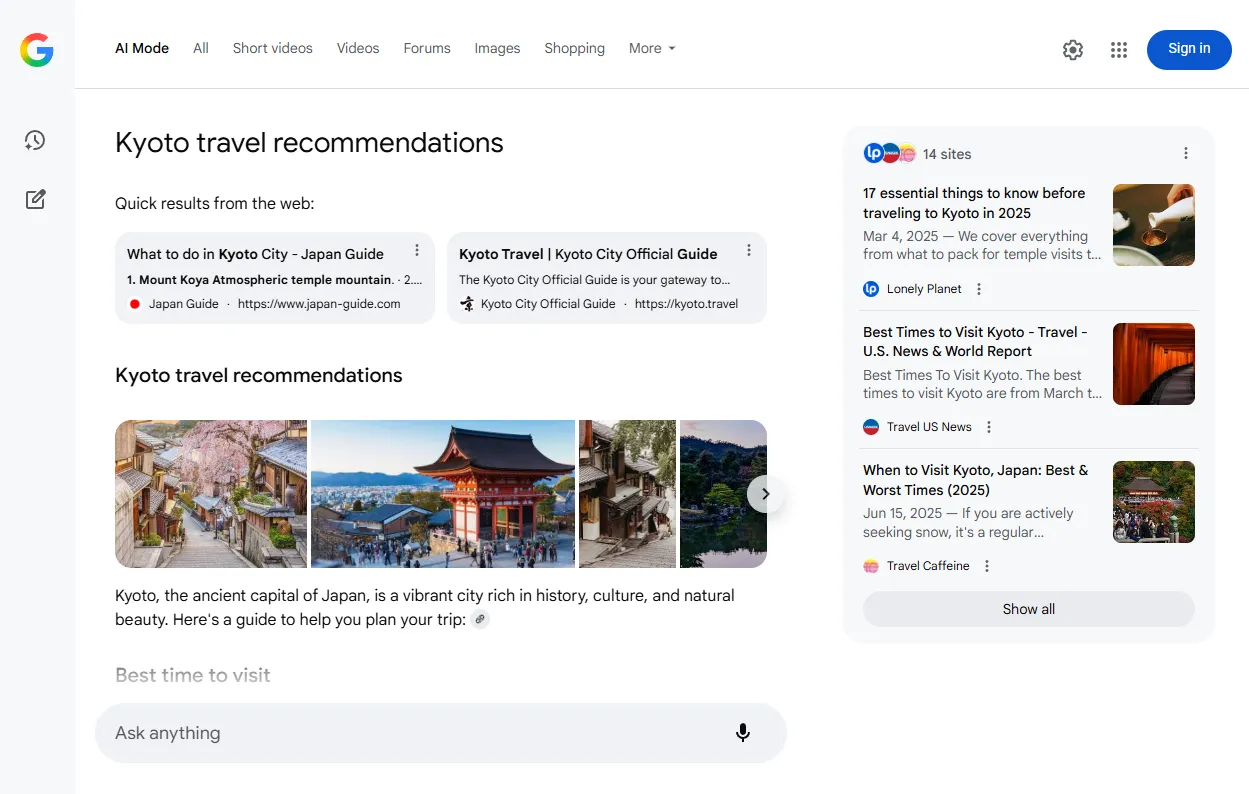

AIモードの使い方と表示内容

それでは、具体的なAIモードの使い方と表示内容をご紹介します。

この部分を執筆した2025年7月時点ではまだ日本語では利用できなかったので、英語での表示例です。アメリカからのアクセスとすることができるVPNというサービスを用い、AIモードを試したときのものです。

最初の検索窓はこれまでと変わりません。

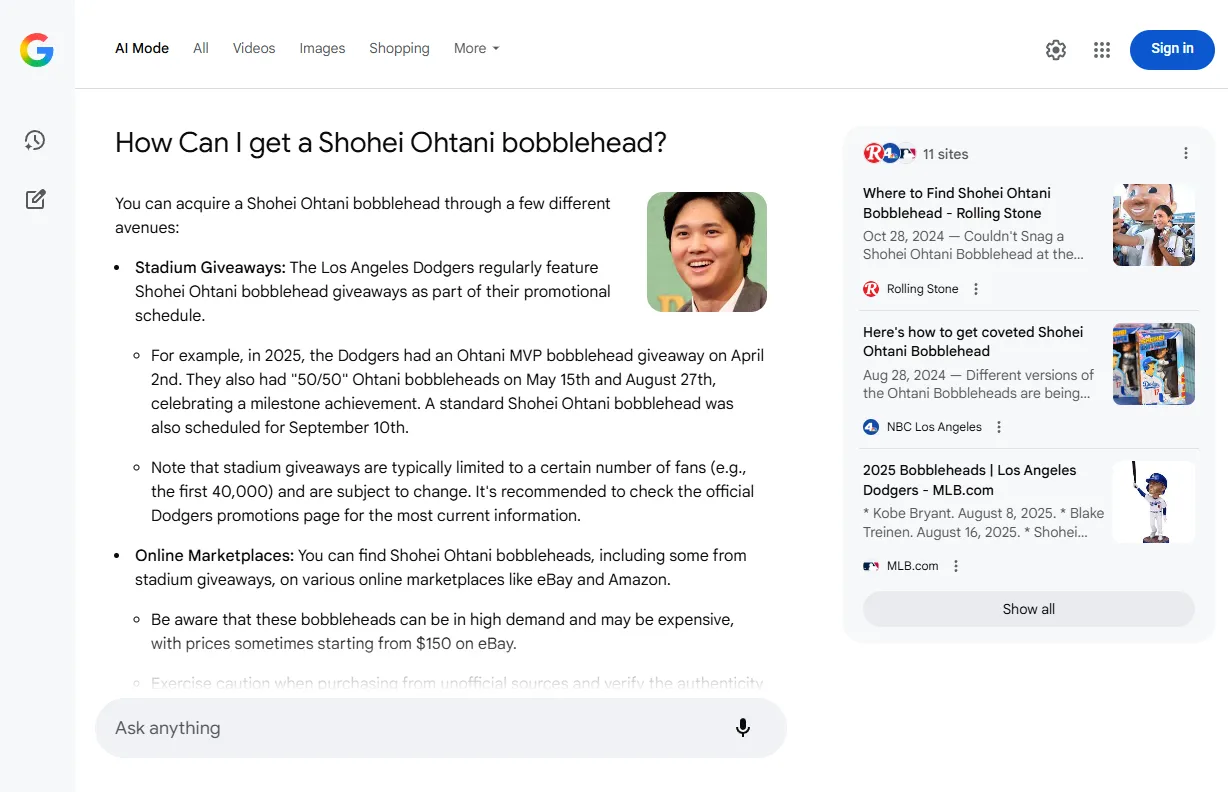

「How Can I get a Shohei Ohtani bobblehead?」と入力してみます。

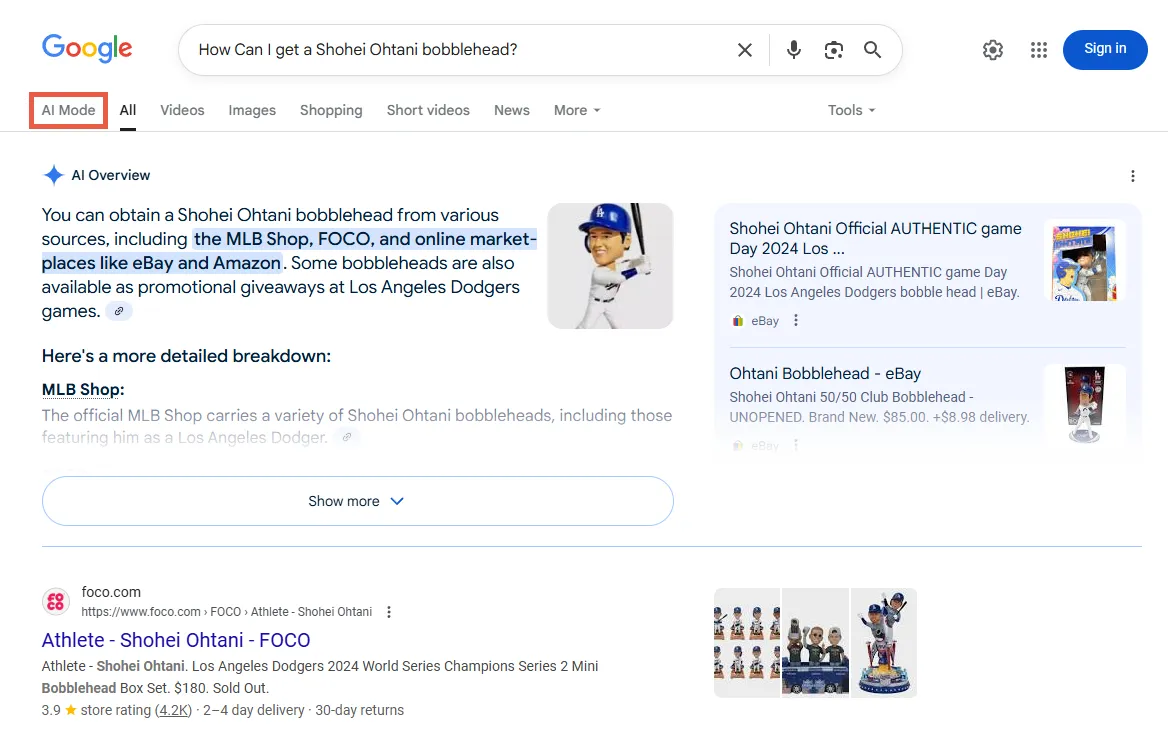

そうすると従来の検索結果画面の先頭にAI Overviewsが表示されるという現在の日本の検索結果画面と似た画面が表示されます。

ここで、画像検索(Images)などの切替があるタブの一番左側に「AI Mode」というメニューが表示されます。このAI Modeの配置はすでに色々変わったり、光ったり、試行錯誤されてます。この表示はこれまで私が見た中では地味になっています。

「AI Mode」メニューを押して数秒待つとAIによる回答が表示されます。

従来の青いリンクはなくなっているという点と、画面の下部に続けての質問ができる入力窓があるという点が従来の検索結果画面と大きく異なるところです。

なお、AI Overviewsも試験開始当初は続けて質問ができるようになっていましたが、その後「AIモード」と分離されたという経緯です。

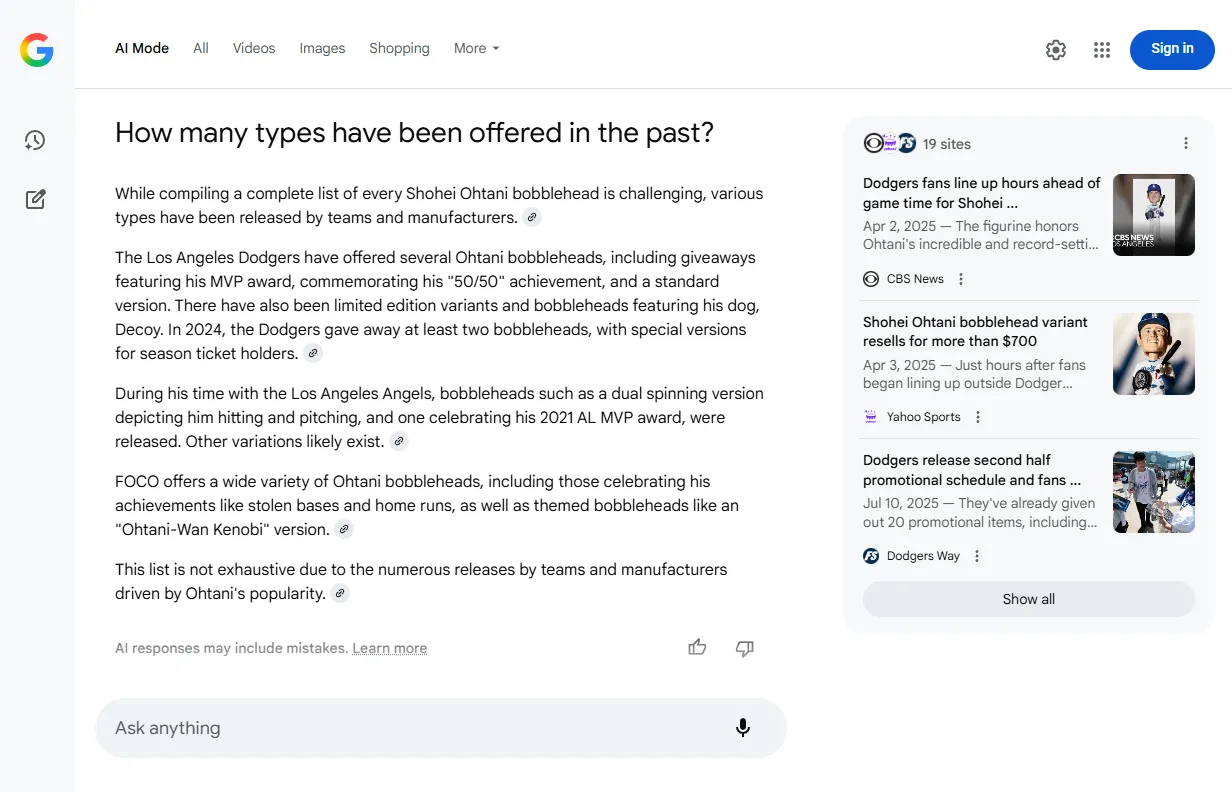

続けて「How many types have been offered in the past?」と入力すると、その前の文脈を引き継いで、大谷翔平のボブルヘッド人形はこれまで何種類あるのか、という問いに対しての回答が表示されました。

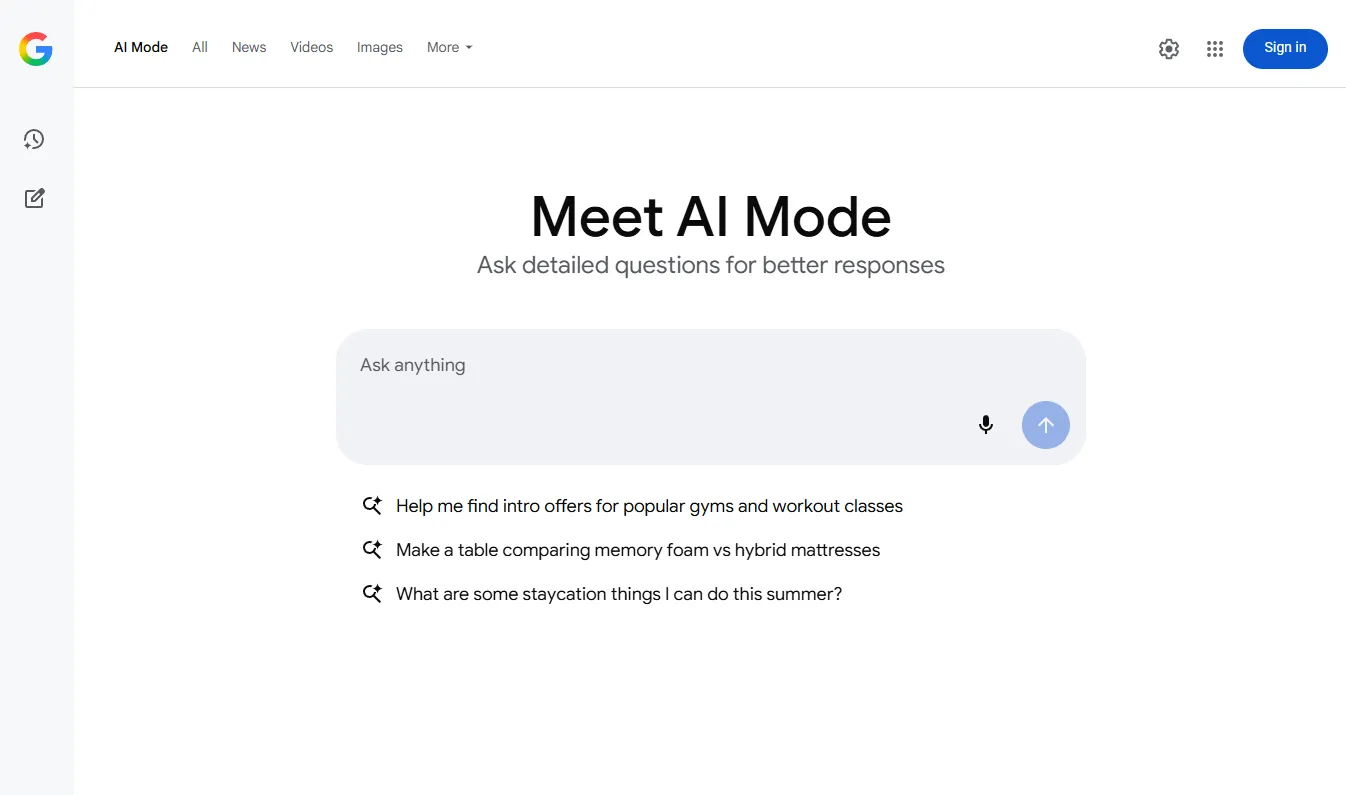

左側メニューにある鉛筆アイコンのボタンを押すと、新しく質問が始められるスタート画面となります。

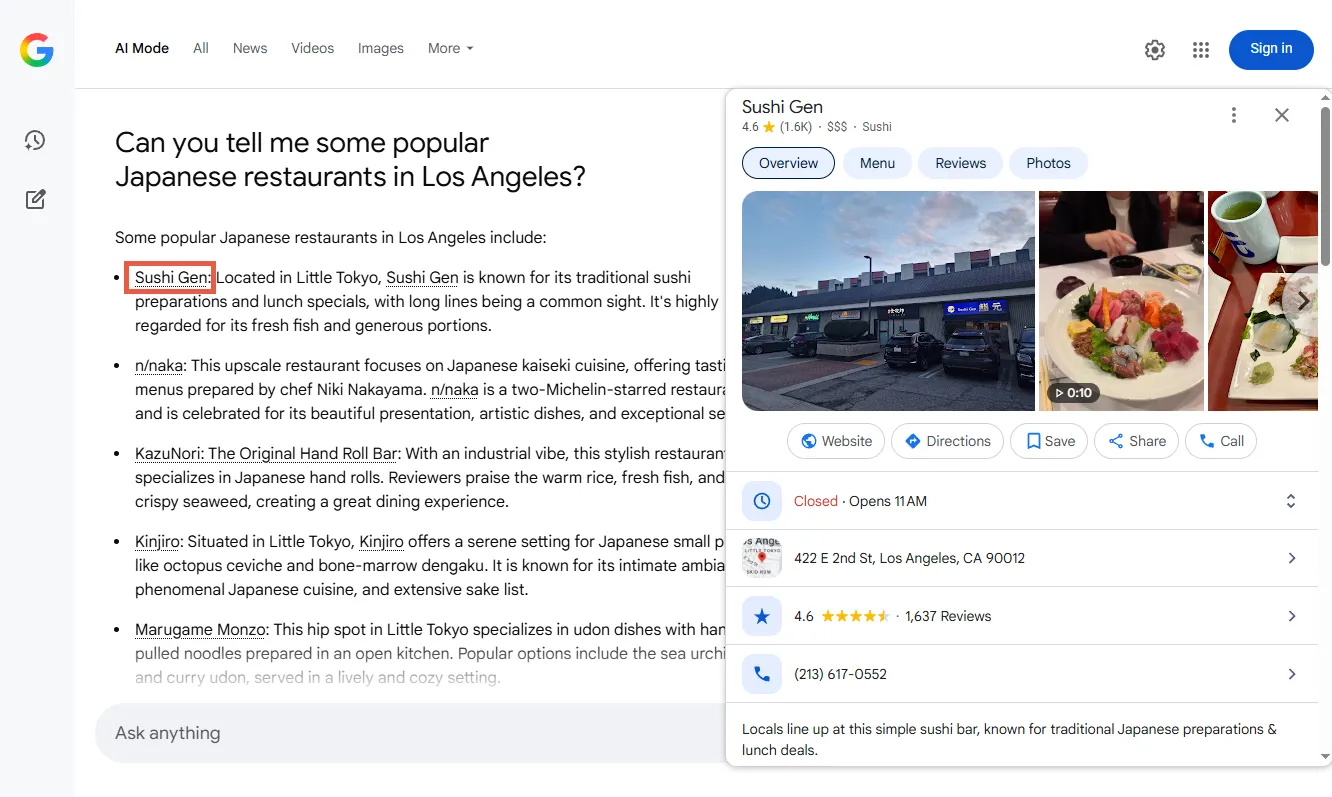

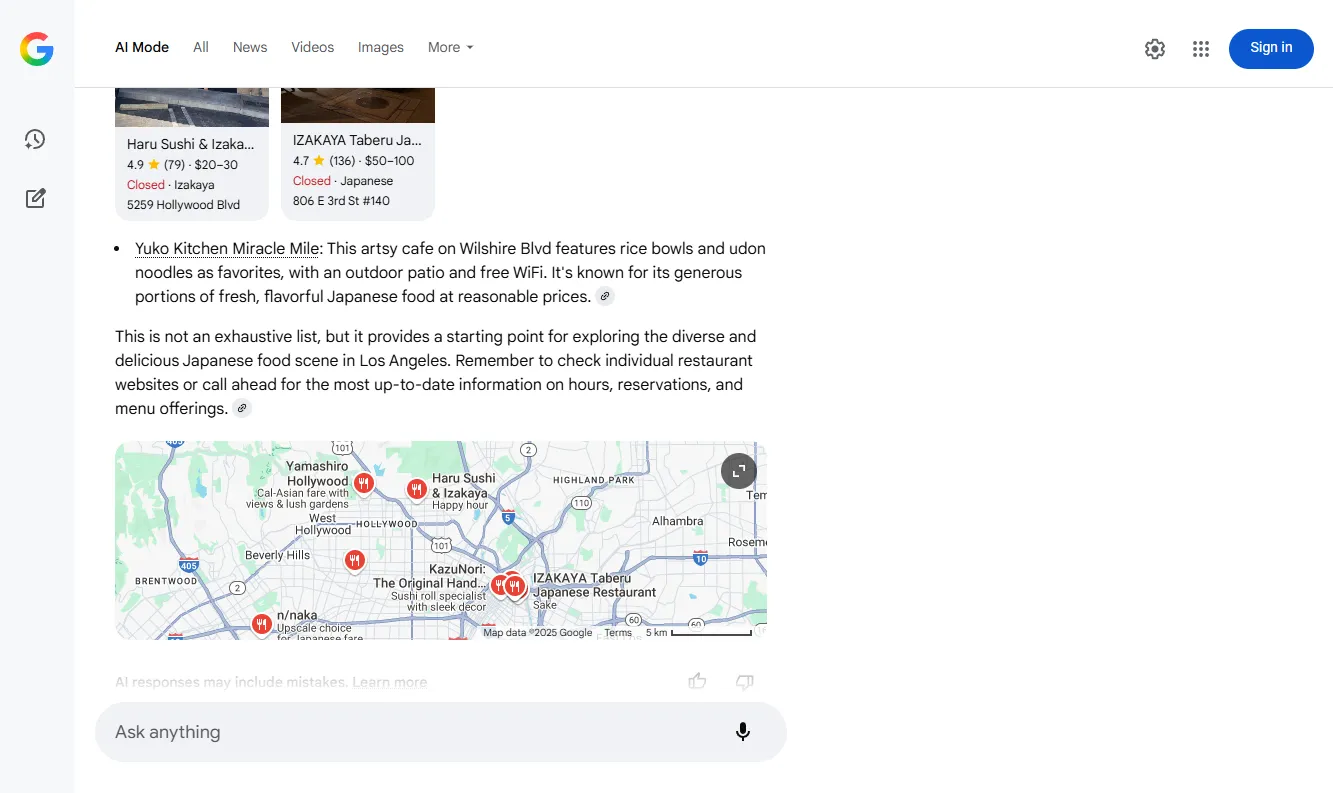

「Can you tell me some popular Japanese restaurants in Los Angeles?(ロサンゼルスで有名な日本料理店は?)」と入力すると、お店のリストが示され、お店の名前のところをクリックすると右側にGoogleビジネスプロフィールに登録されたお店の詳細情報が示されます。

下の方にスクロールするとマップの表示もされます。

AIモードの到来で検索体験とSEOは今後どうなる?

AIモードが到来し、検索体験とSEOはどうなるか考えてみましょう。

AI検索が一気に普及する

ChatGPT、Gemini、Claudeでもウェブ検索はできるようになっていますし、AIモードに似たPerplexityというサービスもこれまですでにありました。

しかし日本国内ではChatGPTの利用率は2025年7月時点で2割、日常的に利用しているのはわずか1割とも言われています。この状況が一気に変わるのではないでしょうか。Googleを日常的に利用する人の割合が大きい中、そこにAIモードが到来するというのが非常にインパクトが大きいと言えます。

人々が新しいサービスを利用していく過程について、イノベーター理論というものがあり、

- イノベーター:2.5%

- アーリーアダプター:13.5%

- アーリーマジョリティー:34%

- レイトマジョリティ:34%

- ラガード:16%

となっていて、生成AIはまだアーリーアダプターに受け入れられている段階に過ぎないのです。アーリーアダプターとアーリーマジョリティの間には、キャズムと呼ばれる大きな溝があり、それを乗り越えられるかどうかが重要だと言われています。AIモードの到来によってAI検索の利便性の高さに気付く人が増え、キャズムを越えて一気に生成AIが普及することが予想されます。

AIモードは検索コストを大きく下げる

従来のGoogle検索は、青い10個のリンクの中から検索意図に合ったものを見つけ、クリックし、そこに欲しい情報がなければ別のリンクをクリックするという行動を繰り返す必要があり、時には欲しい情報が見つからないこともあります。もちろん検索エンジンというものがなかった時代に比べれば劇的に便利になったのですが、それでもまだ、ある程度の検索コストがかかっています。

AIモードではすぐに欲しい情報にたどり着きます。あるいは、欲しい情報が得られないということにすぐ気づけます。

Googleに搭載されれば、そのことに気付く人は一気に増えるのではないかと考えます。

従来の検索モードも併用される

AIモードの精度にもよるとは思いますが、従来の検索モードは残り続け、ユーザーはAIモードと従来の検索モードを使い分けるのではないかと私は考えます。AIモードで満足する場合もあれば、従来の検索モードを利用して情報を探索するケースもあるのではないかと思うのです。

AIモードに選ばれ、ユーザーに見つけてもらうことが重要に

以上から、今後は従来のSEOに加えて、AIモードに選ばれ、AIモードでもユーザーに見つけてもらうことが重要になります。

知っておくべきAIモードの仕組み

AIモード対策を行う上で知っておくと良い仕組みがあります。

Googleはこれらの仕組みをAIモードとAI Overviewsの両方で用いています。

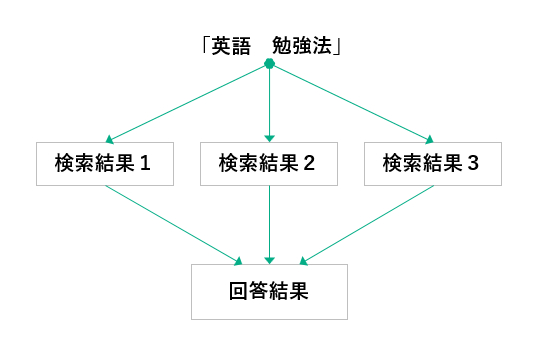

クエリファンアウト(Query Fan-out)

Googleはクエリファンアウト(Query Fan-out)と呼んでいる手法を用いてAIモードとAI Overviewsの回答結果を生成しています。

例えば「英語 勉強法」とユーザーが検索した時に、従来の検索結果はそのクエリ(キーワード)をもとにした検索のみを行ってますが、クエリファンアウトは、元のクエリをもとに複数のクエリを作成し、それぞれに検索を行い、それぞれの検索結果を踏まえて回答結果を導き出しています。

ページ単位ではなくパッセージ(文節)単位を見ている

従来のGoogle検索エンジンは、2021年6月からはpassage rankingという仕組みでパッセージ(文節)単位でも評価を行えるようになりましたが、それまではページ単位でのみ評価し、ランキングをしていましたし、現在も主にはページ単位での評価となっています。

一方でAIモードに限らず生成AI全般は、パッセージ(文節)単位でユーザーの質問に対する回答を探しています。

AIモードに選ばれるためのポイントとして明らかなもの

AIモードは間もなく到来し、大きくSEOを変えます。それでは、AIモードに選ばれるにはどうすればよいのでしょうか。明らかに関係性があるものと、そうではないものに分けてご紹介します。

まずは、明らかに関係性があるものについて。

まずは検索結果の上位を目指す

AI Overviewsは従来検索結果の青いリンクのうち上位が選ばれやすい傾向があります。

同じGoogleのAIが用いられているので、AIモードも同様だと考えられます。AIはウェブ検索を行って得られた情報をまとめており、検索上位ほど情報が引用されやすい仕組みになっています。AI Overviewsの場合、引用元のうち検索順位20位以内が約90%ですので、少なくとも20位以内には入っていないと選ばれづらいと言えますし、3位以内で約56%ですので、結局のところ、できるだけ検索上位を目指すという部分で従来のSEO対策と主なKPIは変わらないのです。

例えば以下のようなことは従来のSEOとしてやるべきことです。

- 1次情報などの独自性を入れる

- 検索エンジンやAIに伝わりやすいHTML構造

- 外部対策

検索意図に対して網羅的な内容とする

検索意図に対して網羅的な内容とするというのも、従来のコンテンツSEOと同じではあります。ただ従来のSEOでは、サイトのトップページや、カテゴリーページ、一覧ページで上位を目指すことがあります。一方でAI Overviewsに選ばれるページのほとんどは記事型ページです。

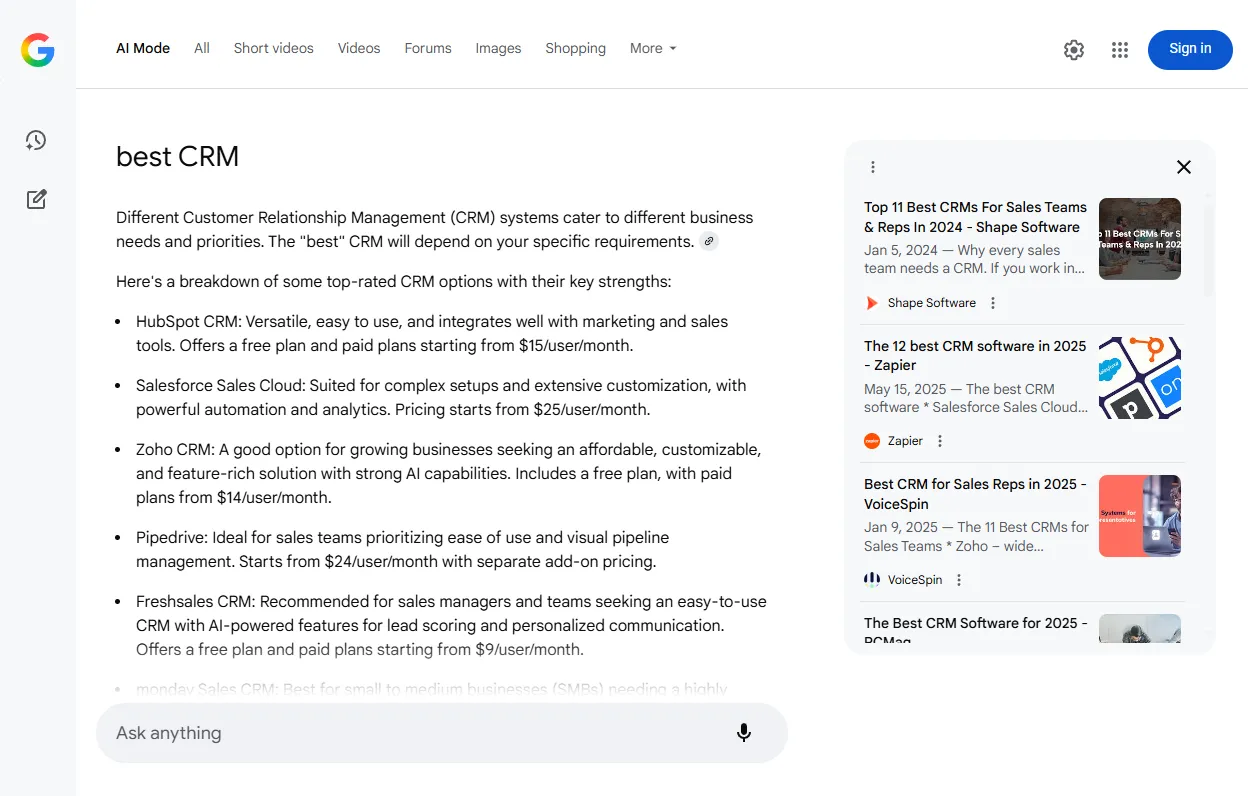

例えば「best CRM」と検索したときに表示されるAIモードの引用元のほとんどは記事型ページですが、従来の検索上位にはCRMサービスのトップページと、CRMを比較した記事の両方が含まるといった具合です。

検索意図に対して簡潔に回答する部分を作る

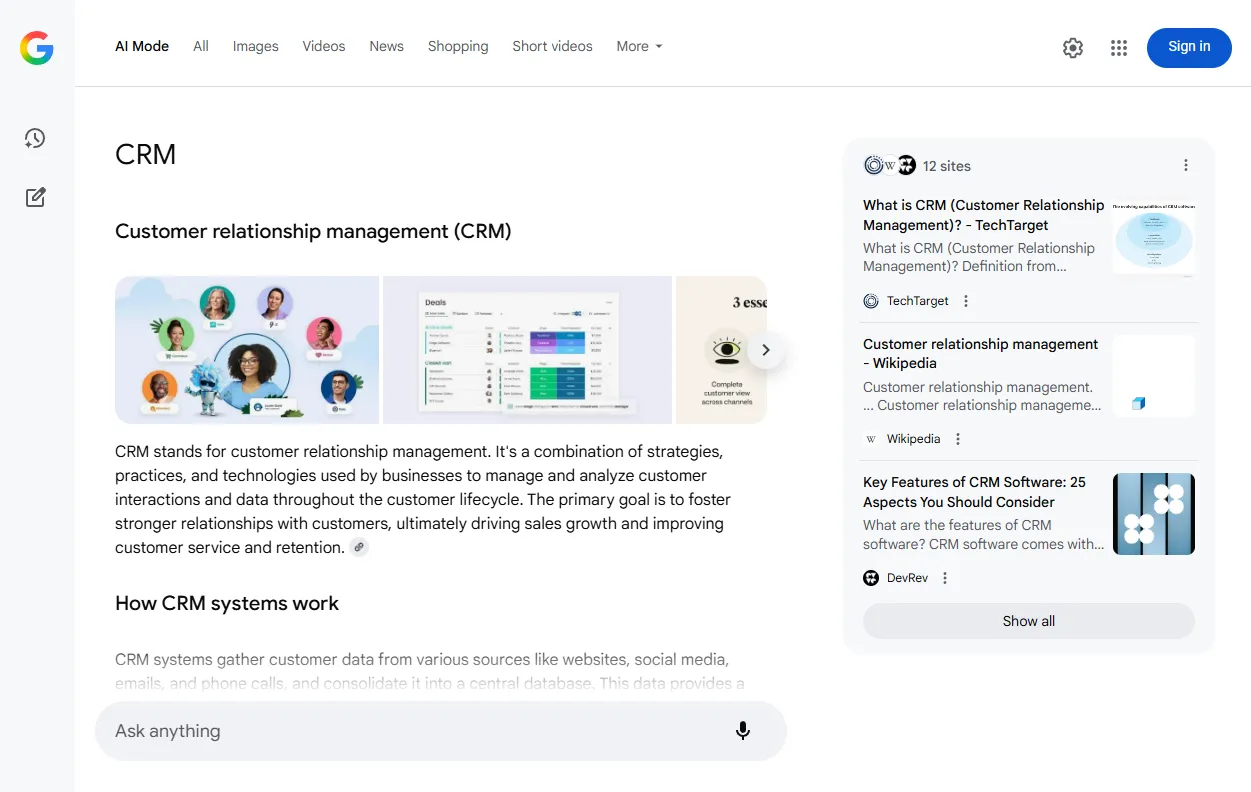

例えば「CRM」と検索して出てくるAI Overviewsの先頭には、「CRMとは?」という検索意図に対する簡潔な回答分が示されます。

先にご説明した通り、AIはパッセージ(文節)単位で評価しているため、AIが引用しやすいように、検索意図に対して簡潔に回答する部分を記事内に設けます。

その際、その部分だけで意味が完結しているかを確認するようにします。

長文の場合、前後の文脈から読み取れるために主語を省略する場合もありますが、そうならないようにします。

比較記事を作成/自サイトだけでなく他社サイトへの掲載

「〇〇 おすすめ」などのクエリでAIモードが選ぶおすすめは、比較記事から判断しているため、比較記事への自社サービスの掲載が重要となります。

自社による比較記事を作成の他、他社サイトにもできるだけ掲載してもらえるように働きかけるなどする活動が効いてきます。

無料で掲載できるサイト、掲載料を支払うと掲載できるサイトや、相互リンクの打診によって応じてくれるサイトなどあります。

結局、このように引用先は作られていくので、不毛だとは思うのですが・・。

権威性・認知度を高めるブランディング

ブランディングも従来のSEOにおいても重要な要素ですが、AIモードに選ばれる上ではより重要だと考えられます。従来のSEOではサイトとしての評価を高めるためにブランディングが重要ですが、サービスや製品がAIモードに選ばれるうえでは、そのサービスや製品がAIに認識されている必要があります。このことをエンティティという風にも呼びます。

YouTube、SNS、プレスリリース、書籍執筆、会社の顔を創る、プロダクトを持つなどの手段を通してブランディングを行っていくことができます。

適切で信頼できる引用を行い出典元を示す

インド工科大学のPranjal Aggarwalらの研究によると、適切な引用を行い、その出典元を示すことで生成AIに効果的に引用される率が最大41%向上したとのことです。

例:スイスのチョコレート消費量に関する文章に出展を加える

統計情報を具体的数字で示す

インド工科大学のPranjal Aggarwalらの研究によると、統計情報を具体的な数字で示すことで、生成AIに効果的に引用される率が最大30.6%向上したとのことです。

例:ロボットが人の業務を置き換えるかという議論の文章に、ロボットの業務関与が過去10年で70%増加したという記載を加える

AIモードに選ばれるためのポイントになり得るもの

現時点ではそれほど大きな効果が期待できるわけではないですが、余力があれば対応すべきこと、注視しておくべきことを挙げます。

構造化マークアップ

構造化マークアップは画面上には表示されないのですが、検索エンジンがより詳しくページに関する情報を伝えるための手段として用意されているもので、Googleの検索結果画面に表示されるものがあります。

AIも構造化マークアップは参照しているという話を次の動画の中でGoogleのマーティン・スプリット氏が述べています。※この動画はFaber Company社によるものです。

構造化マークアップは検索順位を直接的に上げる効果はありません。そのこともこの動画の中で断言されています。従来の検索結果画面においては、例えば口コミ情報などが表示されることがあり、それによってクリック率が高まるということは期待できます。一方でAIが構造化マークアップも参照するということであれば、より意味を理解しやすくなりますので、参照されやすくなる効果が期待できると推測されます。

特にFAQの構造化マークアップは効果が期待できます。

LLMs.txt

LLMs.txtは、サイトのルートディレクトリに「llms.txt」のファイル名で配置するものです。

「robots.txt」は検索エンジンや生成AIによるクロールを制御することができるものとしてですが、「llms.txt」は生成AIに積極的に内容を把握してもらうためにサイトの構造を伝えるためのものです。

ただし、llms.txtは現時点普及していません。Googleは見ていないと断言しています。

robots.txtは事実上の標準として普及し、Googleが2019年にIETF(Internet Engineering Task Force)での標準化を進めることを発表し、現在では正式な標準化の手続きが進められています。

llms.txtは2024年9月に、AI教育プラットフォーム「fast.ai」の共同創設者であり、AI分野で影響力のあるJeremy Howard(ジェレミー・ハワード)氏が提案したとされています。今後普及する可能性はありますが、robotx.txtとは違い、現時点では普及していません。

ただし、llms.txtを配置して悪いことはありませんので、余力があれば配置しておくとよいでしょう。WordPressには自動的にllms.txtを配置してくれる「Website LLMs.txt」というプラグインがあります。

AIモード内での言及に関する計測

GoogleサーチコンソールではAIモードからの流入を知ることができません。

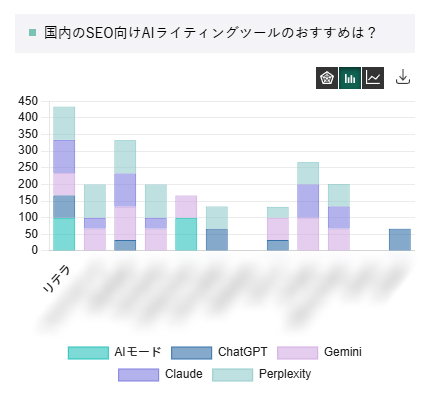

リテラ(BringRitera)は自社と競合のブランド名がAIモード含む各生成AIに言及されているかどうかの計測も行うことができます。

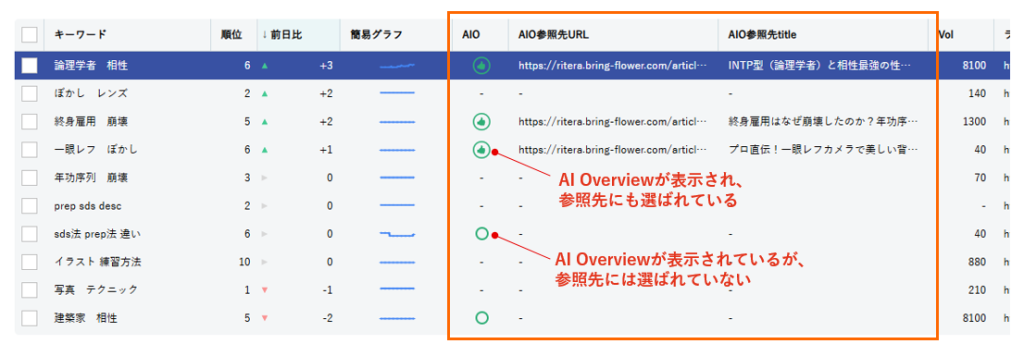

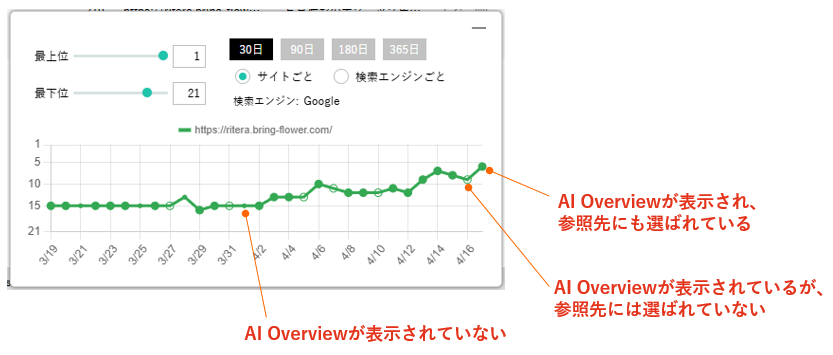

また、国内で初めてAI Overviewsの計測機能をリリースし、国内最安値でもあります。

特定のキーワードでAI Overviewが表示されたかどうかと、表示された場合に自サイトがそこに引用されているかどうかを知ることができます。

Google以外の生成AIからの流入

AI OverviewsとAIモード以外の生成AIからの流入についてはGA4で知ることができます。

GA4はGoogleのサービスなのにAI OverviewsとAIモード以外だけ分かるというのも不思議な話だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、AI OverviewsとAIモードはドメインが従来の検索画面と変わらないので、区別ができないのです。

それでは、簡易的に見る方法と、詳細に見る方法それぞれご紹介します。

簡易な方法

簡易な方法としては、まず左側のメニューから「レポート」を選択します。

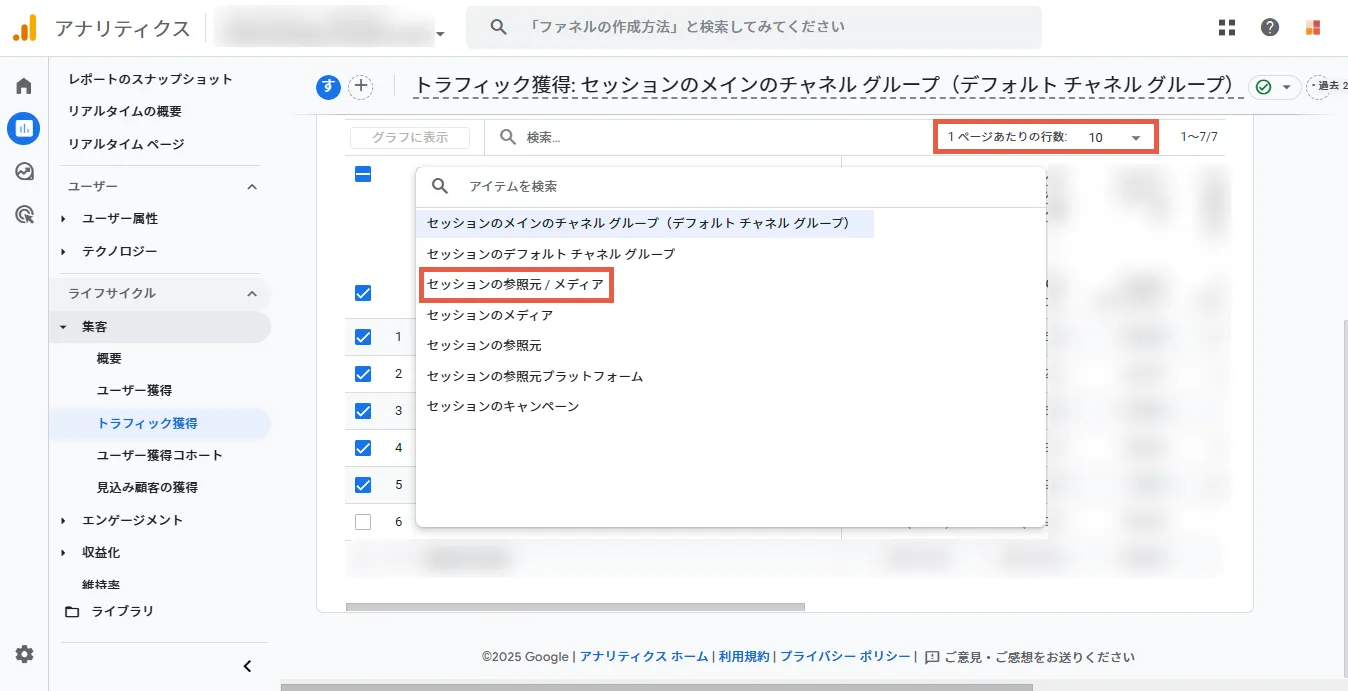

次に「集客」>「トラフィック獲得」を選択します。また、見やすいように1ページあたりの行数を増やすとよいでしょう。

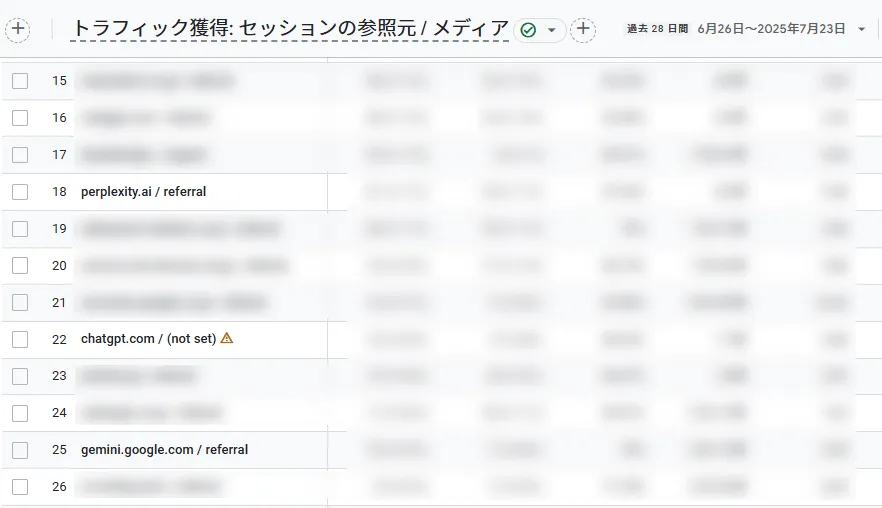

そうすると、次のように「chatgpt.com」,「perplexity.ai」,「gemini.google.com」などの生成AIのドメインからの流入を見ることができます。

詳細に見る方法

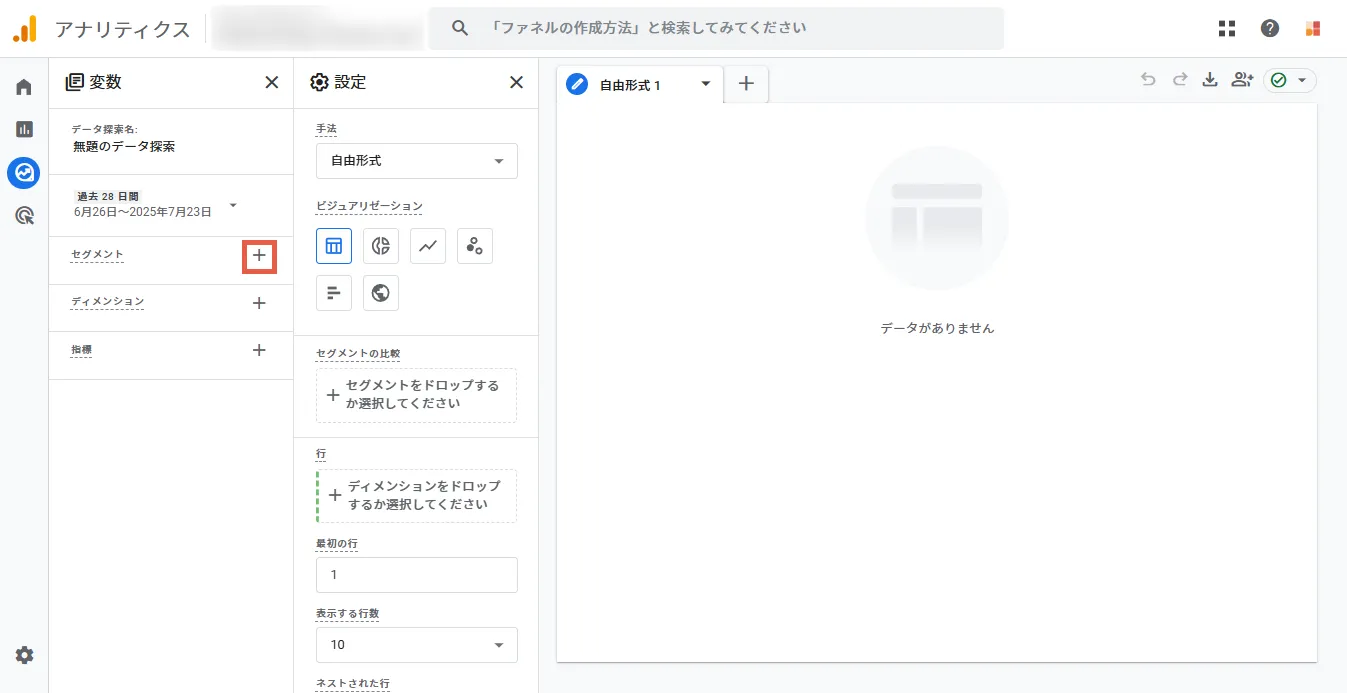

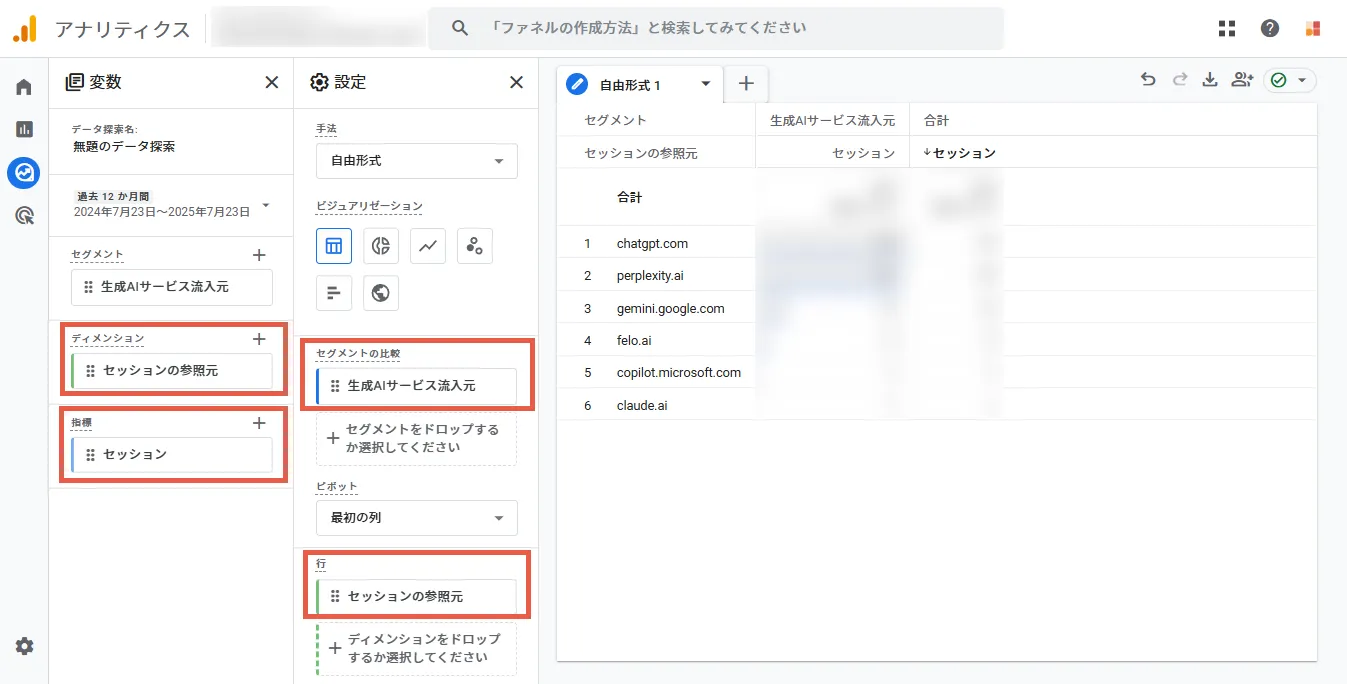

詳細に見る場合は、まず左側のメニューから「探索」を選択します。

次に、新しいデータ探索を開始するのところの「空白」のところを選択します。

「セグメント」のところの「+」を選択します。

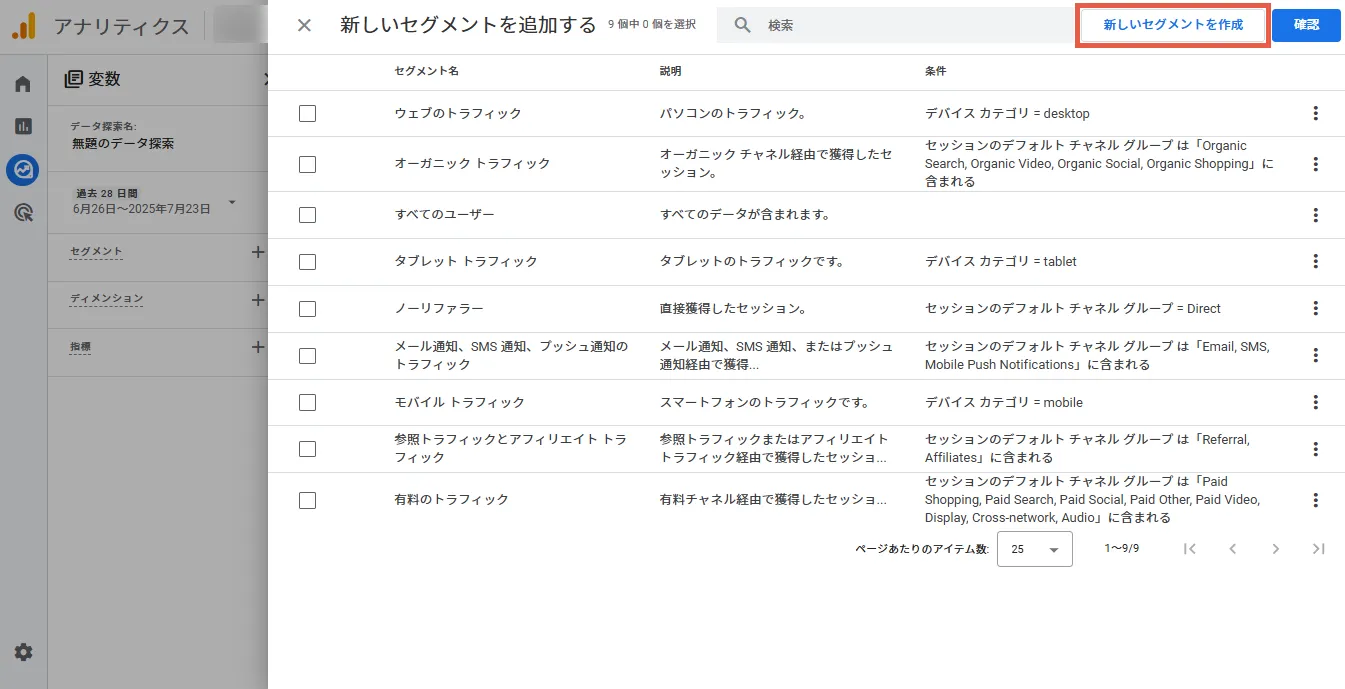

「新しいセグメントを作成」を選択します。

「セッションセグメント」を選択します。

次の画像のように、「セッションの参照元」に流入元を知りたい生成AIサービスのドメインが含まれるという条件で条件を作成し、「プロパティに保存」を押下します。

あとは「ディメンション」を「セッションの参照元」に、「指標」と「値」を「セッション」に、「セグメントの比較」を作成したセグメントに、「行」を「セッションの参照元」にすると次のように各生成AIサービスからの流入が分かります。この画像中、「値」の項目が表示されていませんが、下にスクロールすると表示されます。

まとめ

AIモードと従来SEOの主な違いと共通点についてご紹介しました。

まずは従来のSEOが重要となり、それに加えてAIに引用されやすい文節を設け、他サイトへの掲載、ブランディングの強化を行っていくことが重要になっていくでしょう。