SEO

LLMO/GEOとは?AIに選ばれるための対策とSEO対策との違い

- 最終更新日:

LLMO/GEOはAIに選ばれるための最適化の意味で用いられている用語です。SEOは以前は小手先のテクニックが物を言う世界でしたが、Googleの進化によってユーザーにとって有用なコンテンツを上位に表示させる精度が高くなってきました。

その意味で、SEOはこれまでも大きく変化してきましたが、生成AIの台頭によって、SEOに大きな変曲点が生まれようとしています。

AIによってSEOがどう変わるのか、何をすべきなのか。考えてみたいと思います。

LLMO/GEOとは?

「LLMO」は「Large Language Model Optimization」の略で、大規模言語最適化の意味です。

「GEO」は「Generative Engine Optimization」の略で、生成AI最適化がGEOです。

厳密にはこれら2つは違う意味ですが、いずれもAIに選ばれるための対策の意味で現在国内では用いられていて、用語が二分化されている状況です。海外ではGEOの方がよく用いられているのですが、日本にはGEO(ゲオ)というお店があるため、「GEO」で検索するとそれ関連が上位を占めるという事情もあってか、「LLMO」の方がよく使われているようには思います。当記事では以下、「LLMO」の表記を用います。

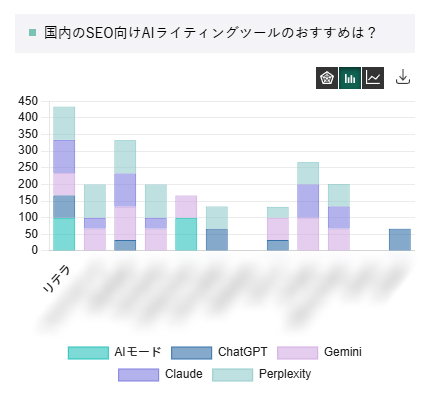

ChatGPT、Gemini、Claudeなどの生成AIで調べる人もいますし、2025年3月からは日本でも「AI Overviews(AIによる概要)」がGoogleの検索結果画面に表示される頻度が非常に高まり、注目を浴びています。米国ではAIモードがリリースされています。いかにそれらの参照元として選ばれるかも今後のSEOにおいて重要になります。

AI Overviewsとは?

「AI Overviews」はGoogleの検索結果画面の上部に表示されるGoogleのAIによる概要説明のことです。2023年5月11日にGoogleから初めて発表され当初はSGEと呼ばれていました。その後AI Overviewsに名称が変更され、2024年5月15日に米国では正式スタートしています。

日本では2023年8月30日に試験が開始され、2025年3月からログインしていない状態でも多く表示されるようになりました。

SGEとして発表された当初の経緯は次の記事にまとめています。

GoogleのSGEとは?SEOは終わるのか?今後のSEOについて

AI Overviews対策については次の記事にまとめています。

Googleによるドキュメントが次のリンクです。

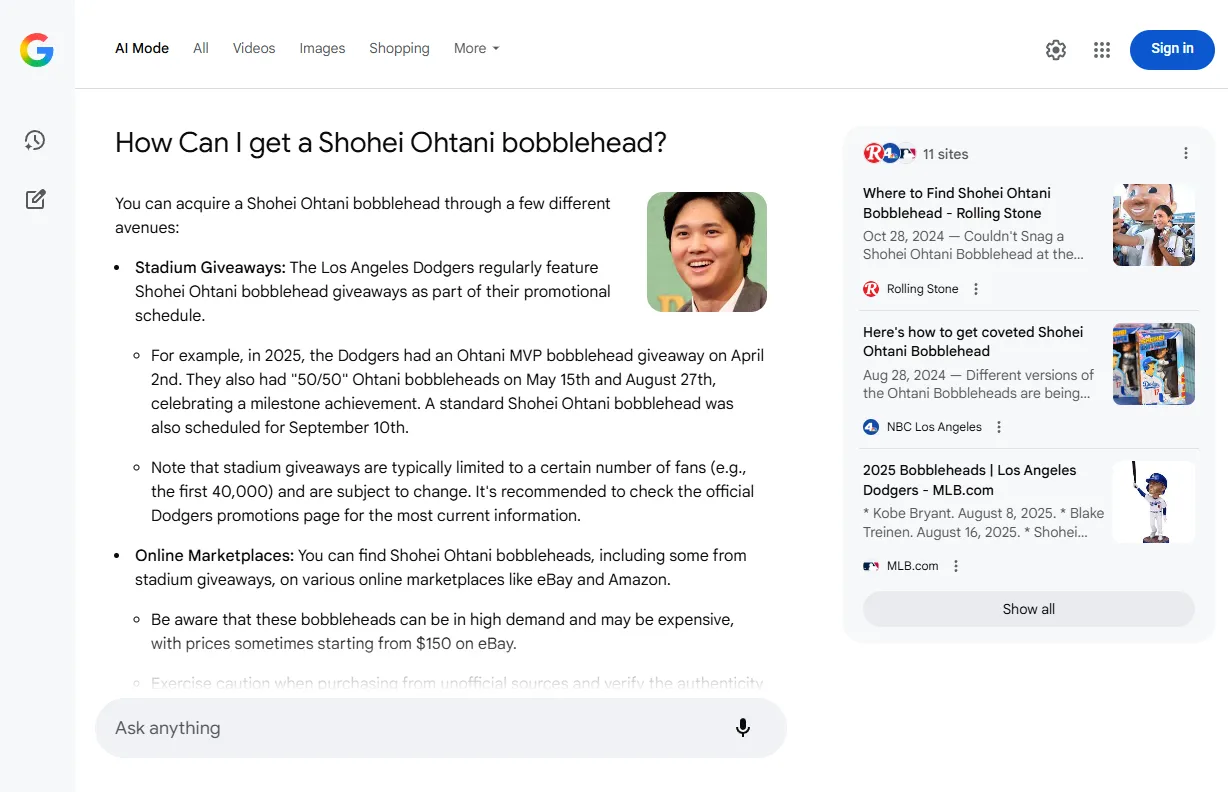

AIモードとは?

AIモード(AI Mode)は、Google検索において生成AIとの対話により検索を進めていくUI(ユーザーインタフェース)のことです。従来の検索モードとAIモードはタブで切り替える形になっています。

2025年3月5日にGoogleから初めて発表され、2025年5月20日に米国で正式スタート、2025年9月9日に日本語にも対応しました。

AIモードについて詳しくは次の記事でまとめています。

GoogleのAIモード(AI Mode)とは?SEOはどうなる?対策は?

その他のAI活用検索エンジン

AIを活用する検索エンジンはGoogleだけではありません。以下にGoogleのライバルになり得る2つをご紹介します。

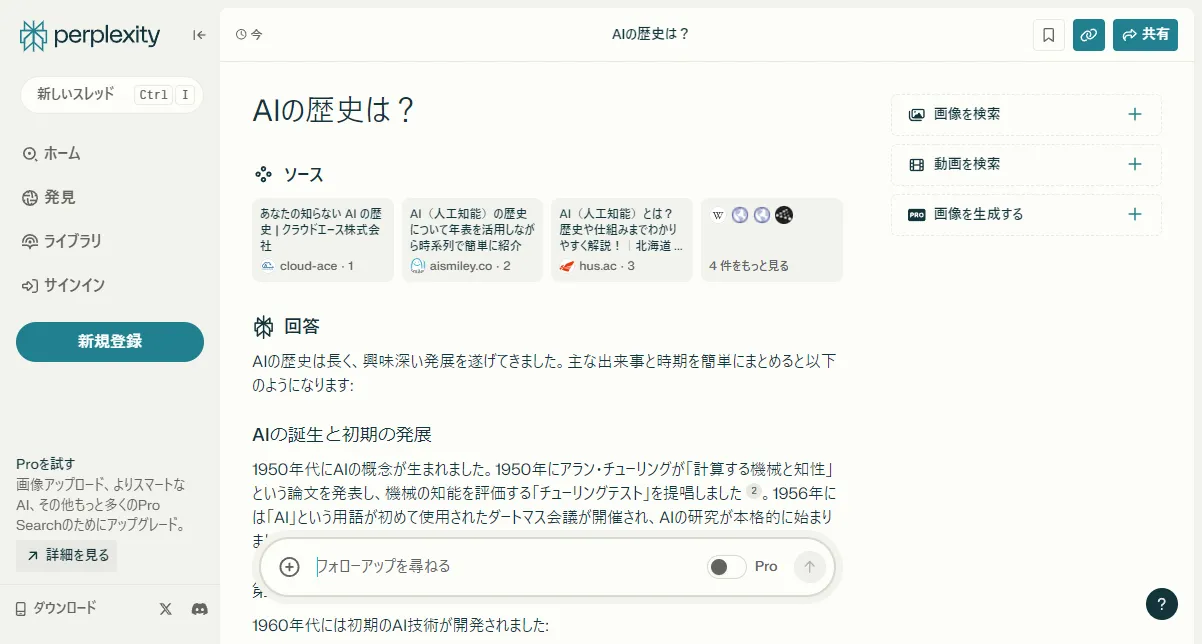

Perplexity

PerplexityはAI搭載の検索エンジンで、最も早くその形で世界的に浸透している検索エンジンと言えます。有料版ではGPT-4oとClaudeなど、用いるAIを選択可能です。GoogleはGeminiと決まってますので、そこが違いとして大きくあります。

SearchGPT

SearchGPTはChatGPTを開発するOpenAI社が2024年7月に発表したChatGPT搭載の検索エンジンです。まだ現時点では一般利用はできません。

その後、ChatGPT自体でウェブサーチをしてくれるというのが一般的になってきたので、LLMOの対象としてもChatGPT自体の方になっていくかもしれません。

生成AIのSEOへの影響

AI Overviewsが表示されると、そこだけを見て検索行動を終えるパターンが想定されます。

実際に、AI Overviewsによる従来の青いリンクのクリック率の減少を示す報告は多くあります。

| 引用元 | 対象キーワード数・期間 | CTR減少幅 | 備考 |

|---|---|---|---|

| Ahrefs(2025年 4 月) | 30 万語 比較:2024 年 3 月 → 2025 年 3 月 | 34.5%減少 | 調査方法を詳述した大規模分析 |

| Amsive(2025年4月) | 70 万語・5 業界 | 15.49%減少 | 強調スニペットと重複するとさらに大きく37.04%減少 |

| Seer Interactive(2025年2月) | 約 1 万語(Knowクエリ) 比較:2024 年 1 月 → 2025 年 1 月 | 55%減少 | AIOが出ないクエリは逆にCTR が上がっている点を指摘 |

| Similarweb(DIGIDAY経由)(2025 年 7 月) | 米国ニュース検索(語数不明) | 13%減少 | 検索参照トラフィックは6.7%減少 |

しかしAI OverviewsによりGoogleの利用者数は増加しており、またGoogleは、AI Overviewの参照元をたどってサイトに訪れたケースは、滞在時間が伸びるとも主張しています。

参考:

New ways to connect to the web with AI Overviews(Google)

Google AI Overviews gains new citations and links, plus more(Search Engine Land)

そのため、今後LLMO対策が重要になります。

LLMOという意味ではAI OverviewsやAIモードだけではなくPerplexityやSearchGPTの動向も気にしておく必要があるのでご紹介しましたが、Googleは生成AIにおいてもすでに遅れは取り戻しており、検索エンジンとしてOpenAIがGoogleに勝てるかというと、なかなか難しいようにも思います。当面はAI OverviewsとAIモードが最も意識しておくべきところになると考えています。

知っておくべき生成AIの仕組み

LLMO対策を行う上で知っておくと良い仕組みがあります。

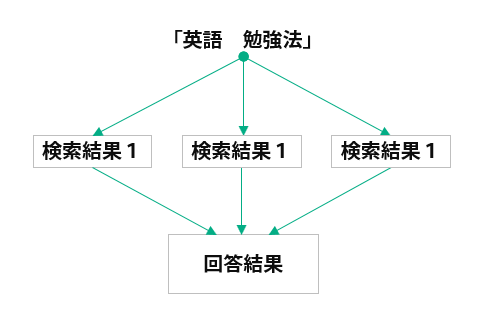

クエリファンアウト(Query Fan-out)

Googleはクエリファンアウト(Query Fan-out)と呼んでいる手法を用いてAIモードとAI Overviewsの回答結果を生成しています。

例えば「英語 勉強法」とユーザーが検索した時に、従来の検索結果はそのクエリ(キーワード)をもとにした検索のみを行ってますが、クエリファンアウトは、元のクエリをもとに複数のクエリを作成し、それぞれに検索を行い、それぞれの検索結果を踏まえて回答結果を導き出しています。

ページ単位ではなくパッセージ(文節)単位を見ている

従来のGoogle検索エンジンは、2021年6月からはpassage rankingというパッセージ(文節)単位でも評価を行えるようになりましたが、それまではページ単位でのみ評価し、ランキングをしていましたし、現在も主にはページ単位での評価となっています。

一方でGoogleに限らず生成AI全般は、パッセージ(文節)単位でユーザーの質問に対する回答を探しています。

ChatGPTはウェブサーチにBingを用いている

GoogleのAI OverviewsやAIモードはウェブサーチにもちろんGoogleを用いていますが、ChatGPTはウェブサーチにBingを用いています。

実際、ChatGPTでウェブサーチが起動するような質問をしたときの回答はBingの上位から選ばれているのが分かります。

LLMO対策のポイントとして明らかなもの

それでは、LLMO対策として、明らかに関係性があるものと、そうではないものに分けてご紹介します。

まずは、明らかに関係性があるものについて。

まずは検索結果の上位を目指す

全ての生成AIは、従来検索結果の青いリンクのうち上位が選ばれやすい傾向があります。

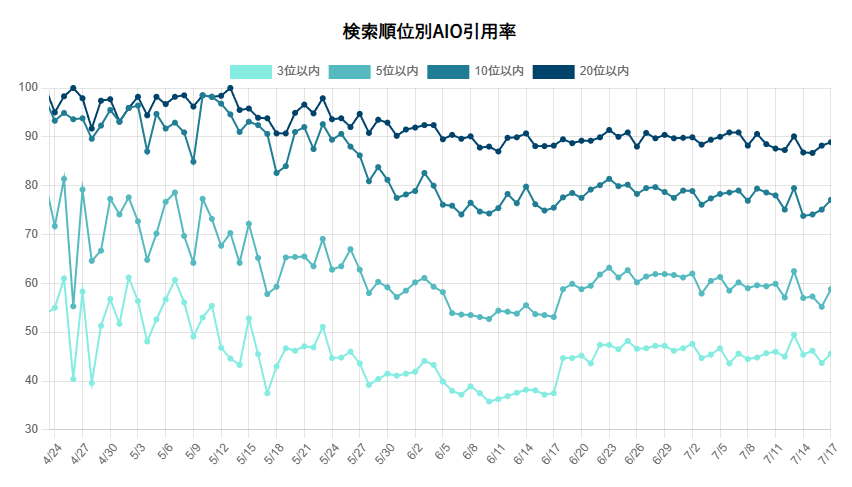

AI Overviewsの検索順位別にみた引用元に関して当社が計測している結果があります。2025年7月18日時点では3位以内で55.6%、5位以内で58.8%、10位以内で77.1%、20位以内で88.9%です。

AIはウェブ検索を行って得られた情報をまとめており、検索上位ほど情報が引用されやすい仕組みになっています。AI Overviewsの場合、引用元のうち検索順位20位以内が約90%ですので、少なくとも20位以内には入っていないと選ばれづらいと言えますし、3位以内で約56%ですので、結局のところ、できるだけ検索上位を目指すという部分で従来のSEO対策と主なKPIは変わらないのです。

例えば以下のようなことは従来のSEOとしてやるべきことです。

- 1次情報などの独自性を入れる

- 検索エンジンやAIに伝わりやすいHTML構造

- 外部対策

検索意図に対して網羅的な内容とする

検索意図に対して網羅的な内容とするというのも、従来のコンテンツSEOと同じではあります。ただ従来のSEOでは、サイトのトップページや、カテゴリーページ、一覧ページで上位を目指すことがあります。一方でAI Overviewsに選ばれるページのほとんどは記事型ページです。

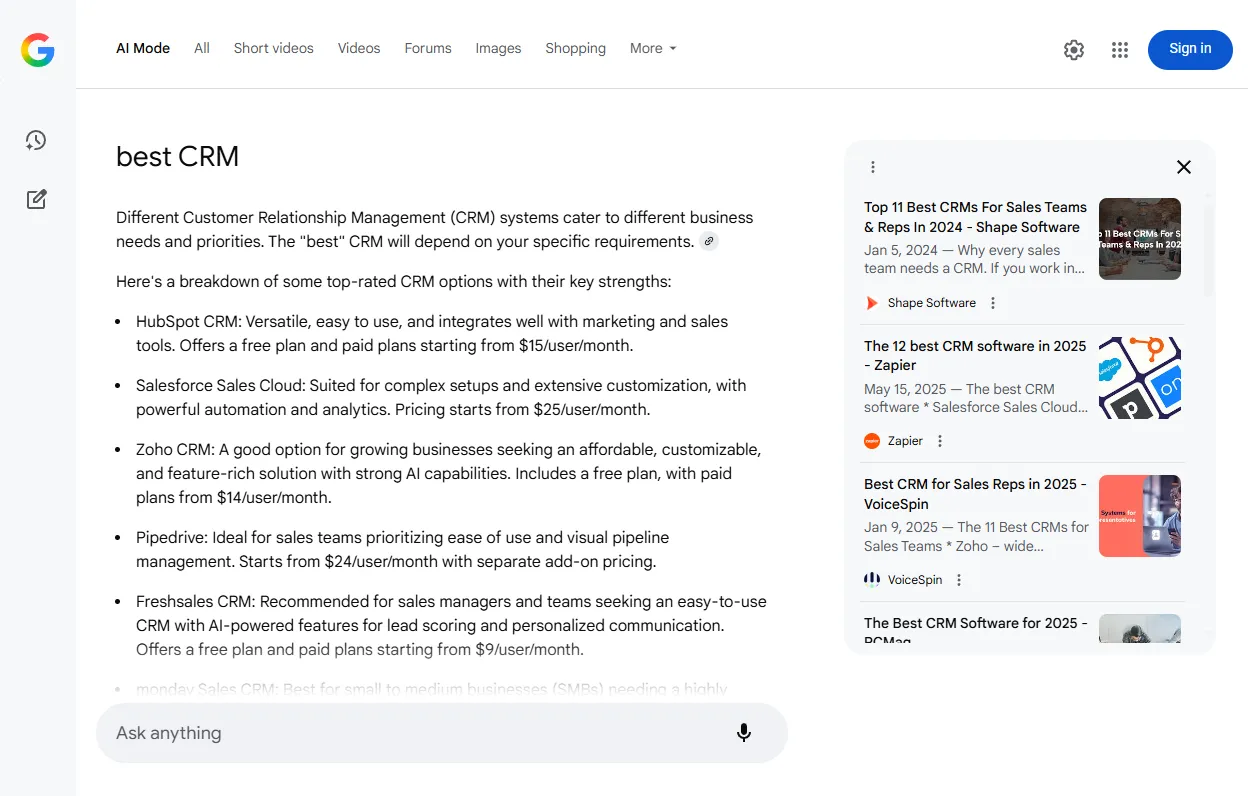

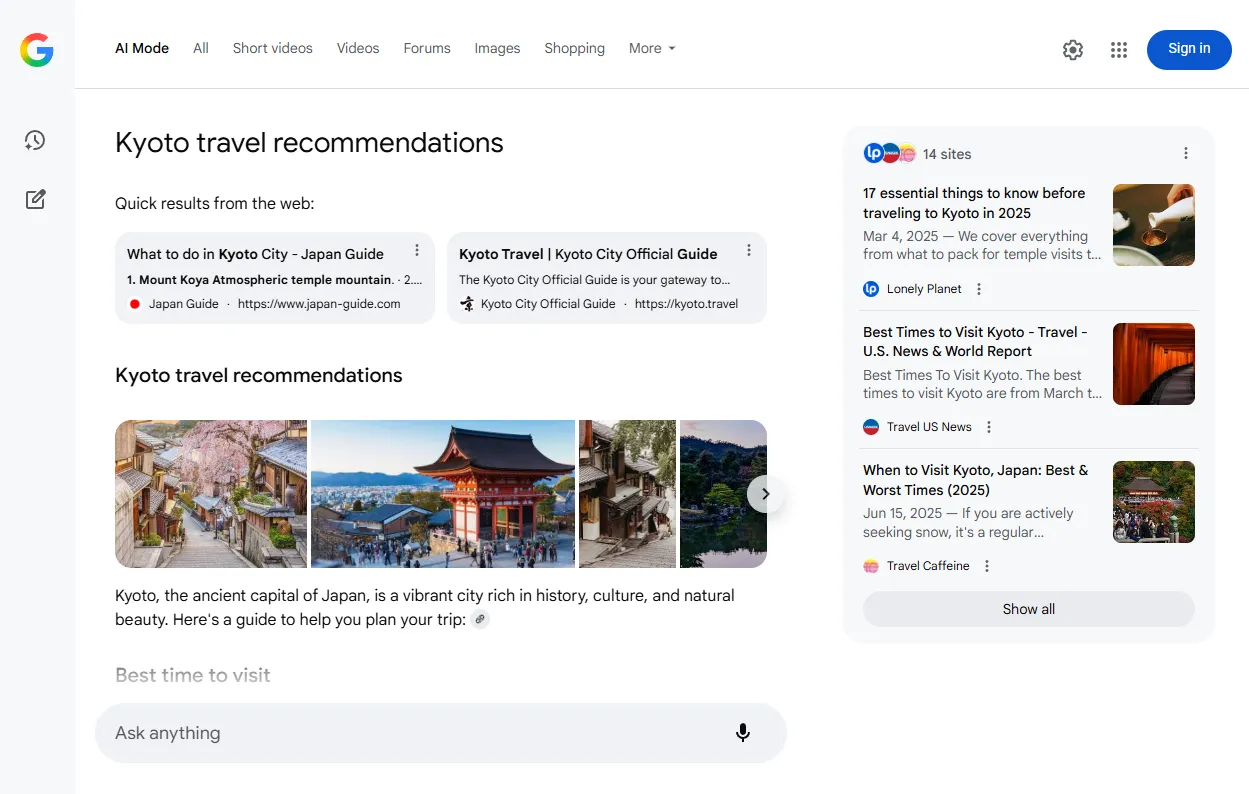

例えば「best CRM」と検索したときに表示されるAIモードの引用元のほとんどは記事型ページですが、従来の検索上位にはCRMサービスのトップページと、CRMを比較した記事の両方が含まるといった具合です。

検索意図に対して簡潔に回答する部分を作る

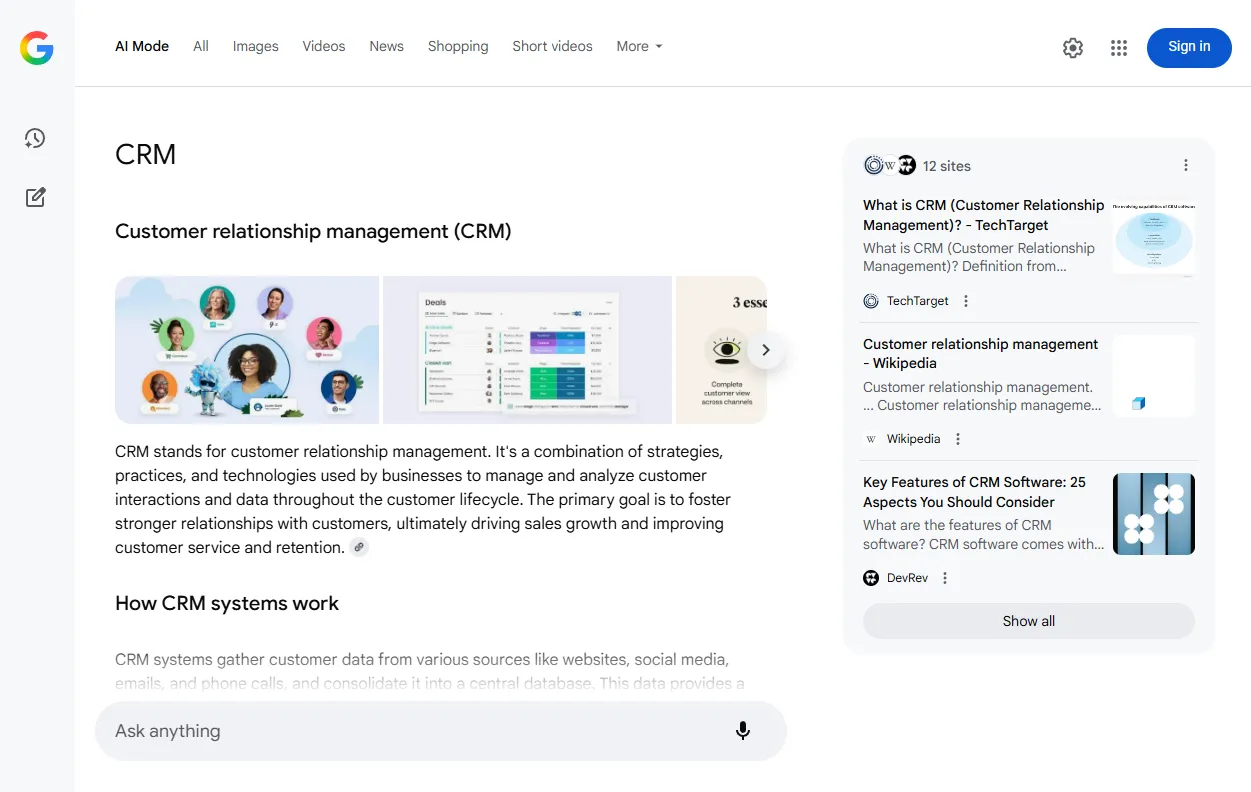

例えば「CRM」と検索して出てくるAI Overviewの先頭には、「CRMとは?」という検索意図に対する簡潔な回答分が示されます。

先にご説明した通り、AIはパッセージ(文節)単位で評価しているため、AIが引用しやすいように、検索意図に対して簡潔に回答する部分を記事内に設けます。

その際、その部分だけで意味が完結しているかを確認するようにします。

長文の場合、前後の文脈から読み取れるために主語を省略する場合もありますが、そうならないようにします。

比較記事を作成/自サイトだけでなく他社サイトへの掲載

「〇〇 おすすめ」などのクエリでAIモードが選ぶおすすめは、比較記事から判断しているため、比較記事への自社サービスの掲載が重要となります。

自社による比較記事を作成の他、他社サイトにもできるだけ掲載してもらえるように働きかけるなどする活動が効いてきます。

無料で掲載できるサイト、掲載料を支払うと掲載できるサイトや、相互リンクの打診によって応じてくれるサイトなどあります。

結局、このように引用先は作られていくので、不毛だとは思うのですが・・。

権威性・認知度を高めるブランディング

ブランディングも従来のSEOにおいても重要な要素ですが、AIモードに選ばれる上ではより重要だと考えられます。従来のSEOではサイトとしての評価を高めるためにブランディングが重要ですが、サービスや製品がAIモードに選ばれるうえでは、そのサービスや製品がAIに認識されている必要があります。このことをエンティティという風にも呼びます。

YouTube、SNS、プレスリリース、書籍執筆、会社の顔を創る、プロダクトを持つなどの手段を通してブランディングを行っていくことができます。

適切で信頼できる引用を行い出典元を示す

インド工科大学のPranjal Aggarwalらの研究によると、適切な引用を行い、その出典元を示すことで生成AIに効果的に引用される率が最大41%向上した。

例:スイスのチョコレート消費量に関する文章に出展を加える

統計情報を具体的数字で示す

インド工科大学のPranjal Aggarwalらの研究によると、統計情報を具体的な数字で示すことで、生成AIに効果的に引用される率が最大30.6%向上した。

例:ロボットが人の業務を置き換えるかという議論の文章に、ロボットの業務関与が過去10年で70%増加したという記載を加える

LLMO対策のポイントになり得るもの

現時点ではそれほど大きな効果が期待できるわけではないですが、余力があれば対応すべきこと、注視しておくべきことを挙げます。

構造化マークアップ

構造化マークアップは画面上には表示されないのですが、検索エンジンがより詳しくページに関する情報を伝えるための手段として用意されているもので、Googleの検索結果画面に表示されるものがあります。

AIも構造化マークアップは参照しているという話を次の動画の中でGoogleのマーティン・スプリット氏が述べています。※この動画はFaber Company社によるものです。

構造化マークアップは検索順位を直接的に上げる効果はありません。そのこともこの動画の中で断言されています。従来の検索結果画面においては、例えば口コミ情報などが表示されることがあり、それによってクリック率が高まるということは期待できます。一方でAIが構造化マークアップも参照するということであれば、より意味を理解しやすくなりますので、参照されやすくなる効果が期待できると推測されます。

特にFAQの構造化マークアップは効果が期待できます。

LLMs.txt

LLMs.txtは、サイトのルートディレクトリに「llms.txt」のファイル名で配置するものです。

「robots.txt」は検索エンジンや生成AIによるクロールを制御することができるものとしてですが、「llms.txt」は生成AIに積極的に内容を把握してもらうためにサイトの構造を伝えるためのものです。

ただし、llms.txtは現時点普及していません。Googleは見ていないと断言しています。

robots.txtは事実上の標準として普及し、Googleが2019年にIETF(Internet Engineering Task Force)での標準化を進めることを発表し、現在では正式な標準化の手続きが進められています。

llms.txtは2024年9月に、AI教育プラットフォーム「fast.ai」の共同創設者であり、AI分野で影響力のあるJeremy Howard(ジェレミー・ハワード)氏が提案したとされています。今後普及する可能性はありますが、robotx.txtとは違い、現時点では普及していません。

ただし、llms.txtを配置して悪いことはありませんので、余力があれば配置しておくとよいでしょう。WordPressには自動的にllms.txtを配置してくれる「Website LLMs.txt」というプラグインがあります。

LLMO対策の効果計測

AIモードとAI Overviewsの計測

おそらく最も多い生成AIから流入元になるであろうAIモードとAI Overviewsですが、GoogleサーチコンソールやGA4ではAIモードやAI Overviewsからの流入を知ることができません。

リテラ(BringRitera)は自社と競合のブランド名がAIモード含む各生成AIに言及されているかどうかの計測も行うことができます。

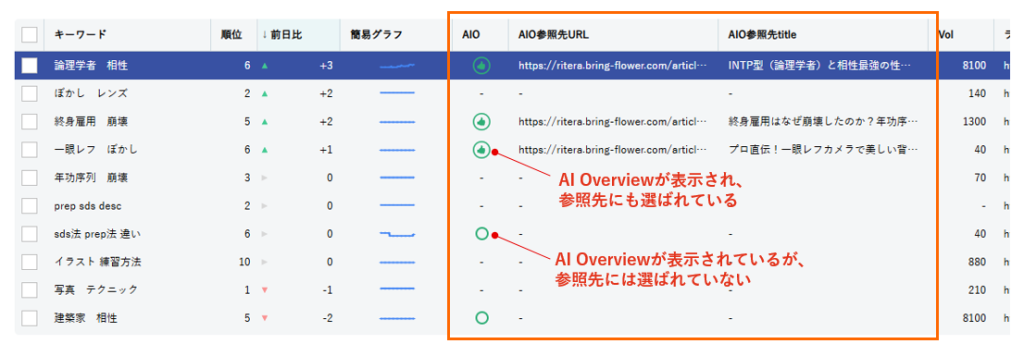

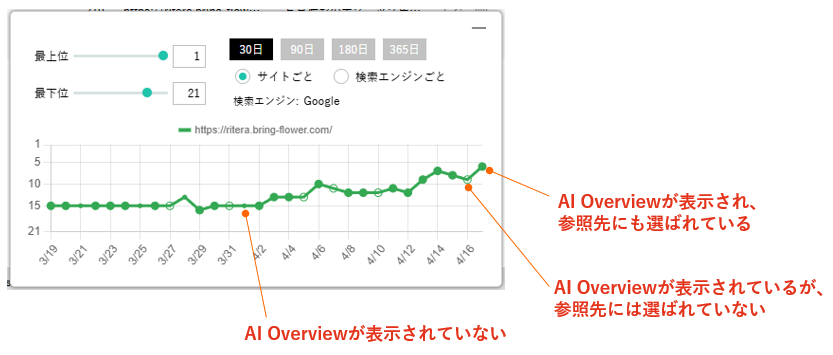

また、国内で初めてAI Overviewsの計測機能をリリースし、国内最安値でもあります。

特定のキーワードでAI Overviewが表示されたかどうかと、表示された場合に自サイトがそこに引用されているかどうかを知ることができます。

Google以外の生成AIからの流入

AI OverviewsとAIモード以外の生成AIからの流入についてはGA4で知ることができます。

GA4はGoogleのサービスなのにAI OverviewsとAIモード以外だけ分かるというのも不思議な話だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、AI OverviewsとAIモードはドメインが従来の検索画面と変わらないので、区別ができないのです。

それでは、簡易的に見る方法と、詳細に見る方法それぞれご紹介します。

簡易な方法

簡易な方法としては、まず左側のメニューから「レポート」を選択します。

次に「集客」>「トラフィック獲得」を選択します。また、見やすいように1ページあたりの行数を増やすとよいでしょう。

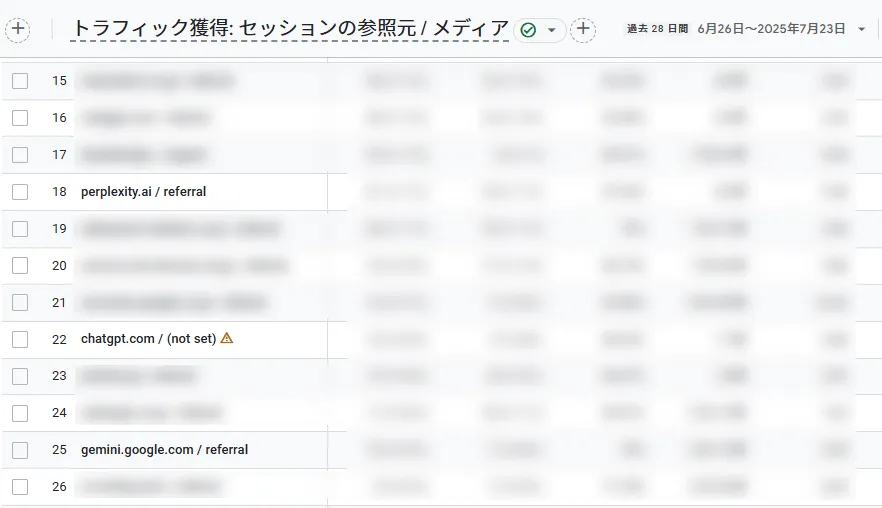

そうすると、次のように「chatgpt.com」,「perplexity.ai」,「gemini.google.com」などの生成AIのドメインからの流入を見ることができます。

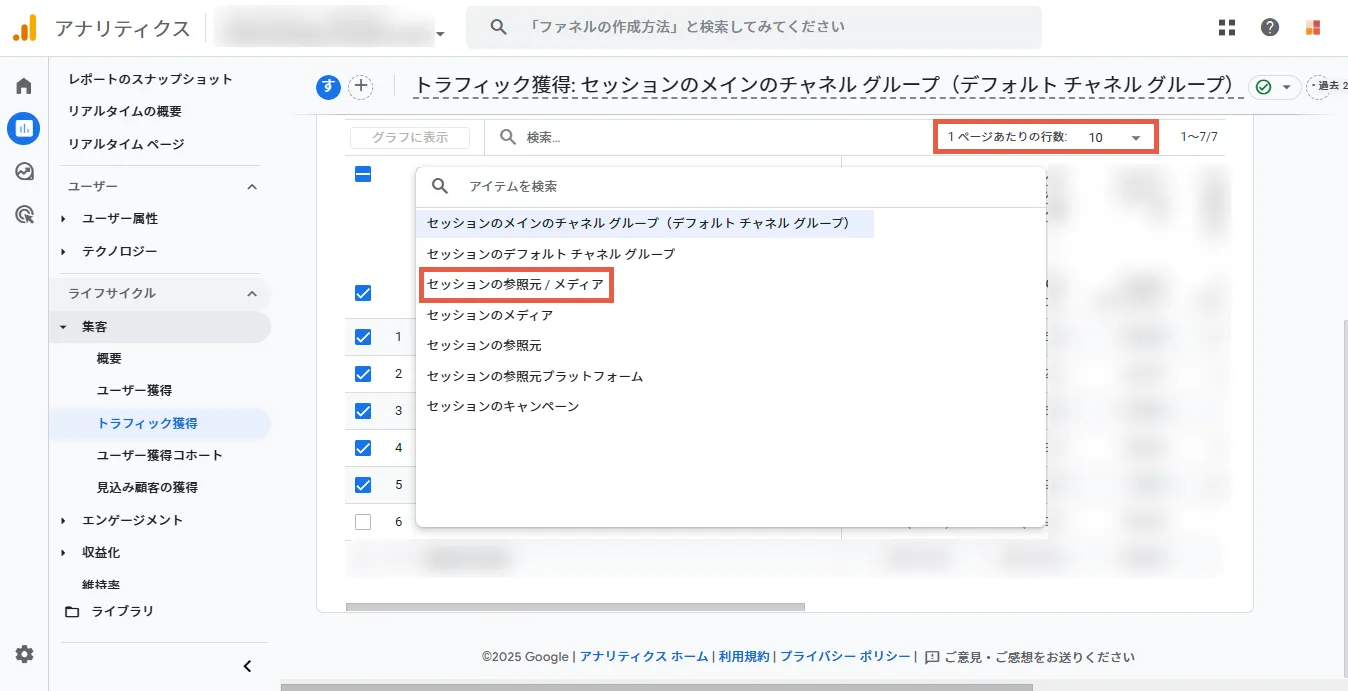

詳細に見る方法

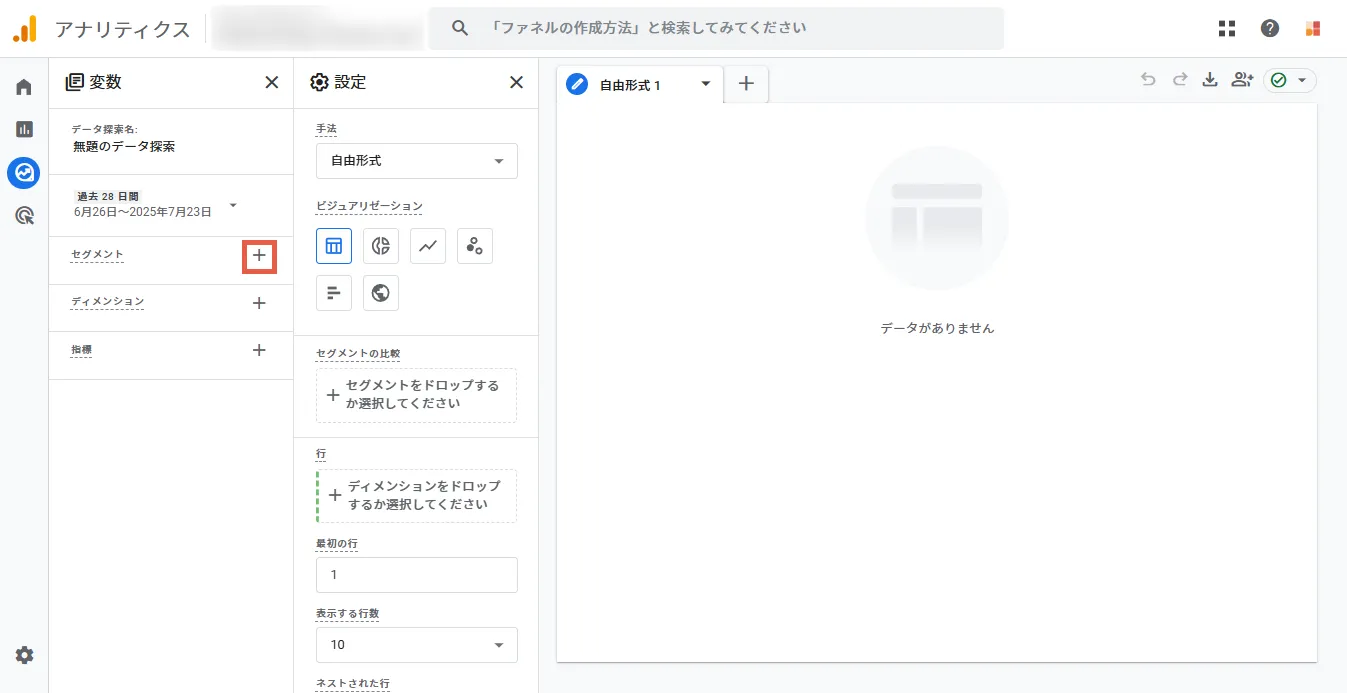

詳細に見る場合は、まず左側のメニューから「探索」を選択します。

次に、新しいデータ探索を開始するのところの「空白」のところを選択します。

「セグメント」のところの「+」を選択します。

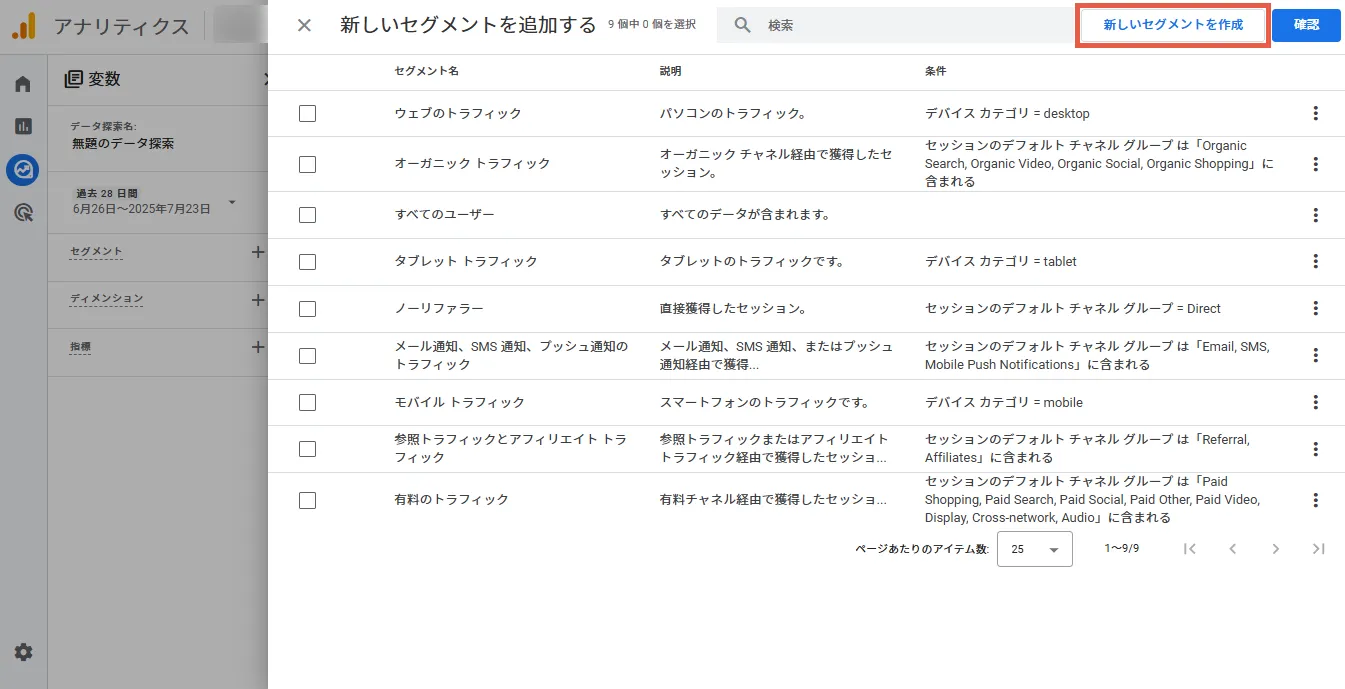

「新しいセグメントを作成」を選択します。

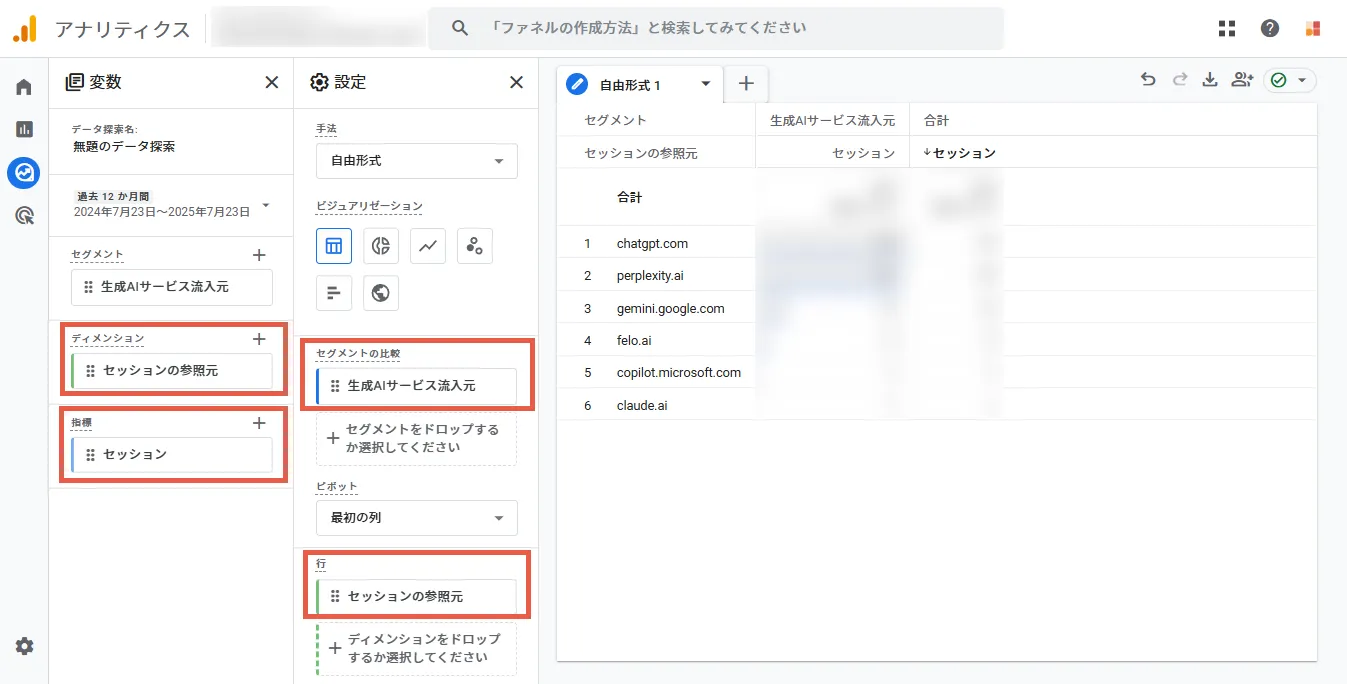

「セッションセグメント」を選択します。

次の画像のように、「セッションの参照元」に流入元を知りたい生成AIサービスのドメインが含まれるという条件で条件を作成し、「プロパティに保存」を押下します。

あとは「ディメンション」を「セッションの参照元」に、「指標」と「値」を「セッション」に、「セグメントの比較」を作成したセグメントに、「行」を「セッションの参照元」にすると次のように各生成AIサービスからの流入が分かります。この画像中、「値」の項目が表示されていませんが、下にスクロールすると表示されます。

まとめ

AI OverviewsやAIモードに限らず、SNSやYoutubeなど様々な媒体がWebには生まれ続けますので、ウェブマーケティングも多様化しています。

LLMO含め、どの方法が最適かを見定める上流工程、SEOやLLMOの前にマーケティング最適化が益々重要になっていくと思われます。