SEO

Needs Met(ニーズメット)とは?GoogleのSEO評価基準の一つを解説

- 最終更新日:

Googleが公開しているSEO関連の資料の一つに、Google検索品質評価ガイドライン(General Guidelines)があります。このガイドラインの中に「Needs Met(ニーズメット)」が示されています。直近、2023年11月16日付で更新されており、更新対象が「Needs Met」になってます。ただ、実例が増えるなどしただけで、軸となる考え方自体は変わってません。この記事では、Needs Met(ニーズメット)の考え方についてご紹介します。

Needs Met(ニーズメット)とは

Googleが公開しているSEO関連の資料の一つ、Google検索品質評価ガイドライン(General Guidelines)は、以下の3つの構成になっています。

- ページ品質評価ガイドライン(Page Quality Rating Guideline)

- ユーザーニーズの理解(Understanding Search User Needs)

- ユーザーニーズを満たすかどうかの評価ガイドライン(Needs Met Rating Guideline)

Needs Met(ニーズメット)は、Google検索品質評価ガイドラインで示されている評価軸のひとつで、ユーザーのニーズに対して、どれだけ有益で、満足できる内容となっているかを評価するものとなっています。

Google検索品質評価ガイドライン(General Guidelines)について

Google検索品質評価ガイドラインは、Googleがサイトの評価を外部の人などに行ってもらうために設けたものであり、元々は公開されてませんでした。しかし何度かリークされた後に公開されるようになり、度々内容が更新されています。

Googleは検索順位をRankBrainおよびBERTというAIも駆使して決めていますが、そのアルゴリズムによる評価結果と、人による評価結果が合うように、検索品質評価ガイドラインを設けて評価をし、照らし合わせているのだと考えられます。つまり、検索品質評価ガイドラインは直接ランキングを決めるものではありませんが、基準にはなっていると言えます。

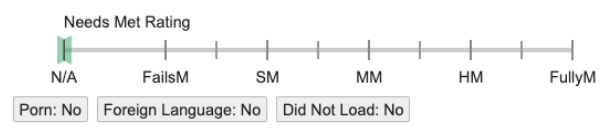

Needs Met(ニーズメット)の評価軸

そのGoogle検索品質評価ガイドラインで示されている「Needs Met」は、次の5段階の評価軸が示されています。なお、直近の2023年11月16日付のガイドライン変更により、この5段階となっている軸について変更はなかったのですが、説明文が変更になりました。表中の日本語訳で、その前後を示します。

| 項目 | 変更前 | 2023年11月16日更新後 |

|---|---|---|

| Fully Meets(FullyM) | ほぼ全てのユーザーにとって、他のページを見る必要もないくらいに、必要な情報がある。 | 明確なある意図がある検索クエリの場合にのみ適用され、その検索意図に明確に応えている。 |

| Highly Meets(HM) | 多くのユーザーにとって非常に有益で、ただし追加で欲しい情報を求めるユーザーもいる。 | 検索意図に対して、「とても」有益で一般的であり合理的な内容が示されている。 |

| Moderately Meets(MM) | 多くのユーザーにとって有益で、ただし多くのユーザーとって他にも欲しい情報がある。 | 検索意図に対して、有益で一般的であり合理的な内容が示されている。 |

| Slightly Meets(SM) | ある程度のユーザーにとっては有益な情報があり、検索キーワードとの関連性がある。ただしユーザーの満足には至らず、多くのユーザーは他にも欲しい情報がある。 | 検索意図に対して、多少なり一般的であり合理的な内容が示されているか、検索意図と関連性が低いが、有益な情報が示されている。 |

| Fails to Meet(FailsM) | ユーザーにとって有益な情報がなく、ほとんどのユーザーは他に欲しい情報がある。 | 全て、あるいはほとんど全てのユーザーのニーズを全く満たさない。 例えば、内容が検索クエリと関係ないものであったり、検索意図に合致しない。 |

前後比較をすると、表現が変わったに過ぎない面が大きいですが、意味合いとして変わった部分としては、Fully Metの説明として、「明確なある検索意図がある場合に限る」ということが書かれています。そもそも検索意図に対する合致具合を示す軸なので、これまではそれが省略されていたに過ぎないとは思いますが、ガイドラインとして明文化するという改善を行ったのかもしれません。

Needs Met(ニーズメット)の例

検索品質評価ガイドラインの中では、具体例がいくつか示されています。

Fully Met

Fully Metの例として、「〇〇の電話番号」というのがあります。試しに、「BringFlowerの電話番号」とGoogleで検索してみてください。開業して1年足らずのBringFlowerでこの結果を示してくれます。

電話番号を知りたいだけなので、文字情報で十分ですよね。

Highly MeetsとFully Meetsの中間からFully Meets

Highly MeetsとFully Meetsの中間からFully Meetsの間の例として、「近くの〇〇」に対してGoogleマップで〇〇のプロットを示すというのが示されています。

実際、例えば歯科医院や不動産会社など、ユーザーが近くで探したいと思うような種類のサービスの場合、「近くの歯医者」「近くの不動産」などの検索キーワードボリュームは現在において多いです。

Googleが端末の機能やWiFiの情報をもとに現在地を把握し「近くの〇〇」でこのような結果を返すということを知っているユーザーが多いからだろうと思われ、Googleのこの評価の正しさが示されていると言えます。

Moderately Met~Highly Met

「〇〇はどこ?」という検索キーワードに対して、文字だけで示している内容はModerately Met~Highly Metに該当すると書かれています。何故ならば、多くのユーザーは地図とより詳細な説明を求めるからだとなっています。

Slightly Met

自動車メーカーのホンダにオデッセイというモデルがありますよね。「honda odyssey」という指名検索キーワードが実際にガイドラインの中の例として示されています。

この検索キーワードは、最新のオデッセイに関する情報が知りたいはずだと述べられています。それに対して、昔のモデルのオデッセイに関する評判を示しているページは、Slightly Metの例だと解説されています。最新のモデルの情報だと思って見てたら実は昔のモデルだった、というのだと嫌ですよね。

Fails to Meet

「doctor salary(医者 給料)」という検索キーワードに対して、医者がかかるコストが書かれている内容がFails to Meetの例として示されています。そういう勘違いをして結果を示さないようにしようというGoogle自身への戒めでしょう。

検索意図

Needs Metで高い評価を得るには、まず検索意図を知る必要があります。検索意図については、次の4つが4 new moments every marketer should knowで示されています。

- Knowクエリ(~を知りたい)

- Goクエリ(~に行きたい)

- Doクエリ(~をしたい)

- Buyクエリ(~を買いたい)

検索意図については以下の記事で詳しく解説しています。

Needs Met(ニーズメット)と検索結果順位(ランキング)との関係

Needs Met(ニーズメット)は、検索結果順位に大きく影響すると考えます。

上記で例を挙げた「近くの〇〇」のように、視覚的表現も含めた結果を示した方が高い評価を受ける場合もありますし、「〇〇の電話番号」のように、端的に知りたい情報をテキストで示すだけの方が高い評価を受けることがある、ということが伺えます。

よく、ページ内の文字数と検索順位との関係を聞かれますが、検索キーワードによって適切な文字数が異なるという風にお答えしています。そのことがこの記事を見ると理解いただけたのではないでしょうか。

Googleの検索品質評価ガイドラインでは、Needs Metの他にページの品質を評価するガイドラインがあります。その中で示されている軸として、特に着目すべきものとしてあと2つ、GoogleがE-E-A-Tと呼んでいる信頼性を評価するためのものと、オリジナリティー(独自性)がありますので、その点はご留意ください。

E-E-A-Tに関しては、いくらページの内容がユーザーの検索意図にマッチしていても、その内容が真っ赤な嘘ではユーザーにとって有益どころか害となり得るので、極端な話そういうことです。

オリジナリティーが重視されるのは、コピーコンテンツがそもそも著作権の問題があるということもありますが、検索結果上位の多様性が求められるということもあります。

まとめ

Googleの品質評価ガイドラインの中で示されている評価軸、Needs Met(ニーズメット)についてご紹介しました。